庭において円滑な人間関係をつくることに対する神経的なストレス、また近年ではテレワークを導入している企業が増えたことで、一日外出することもなく自宅で仕事ができるため、体をまったく動かすことがないという方も増えました。

その代わりに、現在はスマホ、パソコン、タブレット端末などの電子機器に囲まれた生活で、目を酷使するようになりました。「目に良くない」という印象がありますが、目だけではなく「脳」にも大きな影響を与えています。

今回は、精神疲労=脳疲労を改善させるためのメンタルケア対策をご紹介していきます。

目次

脳疲労の状態とは?

脳疲労の状態とは、「脳が疲れて正常に機能していない状態」のことを指します。要するに脳が疲れた状態です。脳が疲れた状態というのは、いわば筋肉痛になる過程によく似ています。

不慣れな運動やハードな筋トレを実施することで、筋肉を使いすぎると筋肉に炎症が起きて筋肉痛になります。筋肉痛がある時は、普段の何気ない動作をするだけでも動きにくくつらいという経験をしたことがあるかと思います。

脳もこれと同じように使いすぎると炎症を起こしてしまいます。使いすぎることで、活性酸素を蓄積し、酸化ストレスを引き起こしてしまうのです。

以前は、脳の疲れが身体的で明確ではない場合、「慢性疲労」「原因不明の疲労」と言われていました。近年では、スマホやパソコンをはじめ多くの電子機器に囲まれた生活に変容したこともあり、「脳疲労」という言葉が定着しつつあります。

脳疲労の原因とは?

脳疲労は「大脳と間脳のトラブル」と言われています。現代人の多くの方が感じている疲労のほとんどが、肉体的な疲労でなく、「精神の疲労と神経の疲労のよる脳疲労」です。 脳疲労とは何かをもう少し掘り下げてご説明します。

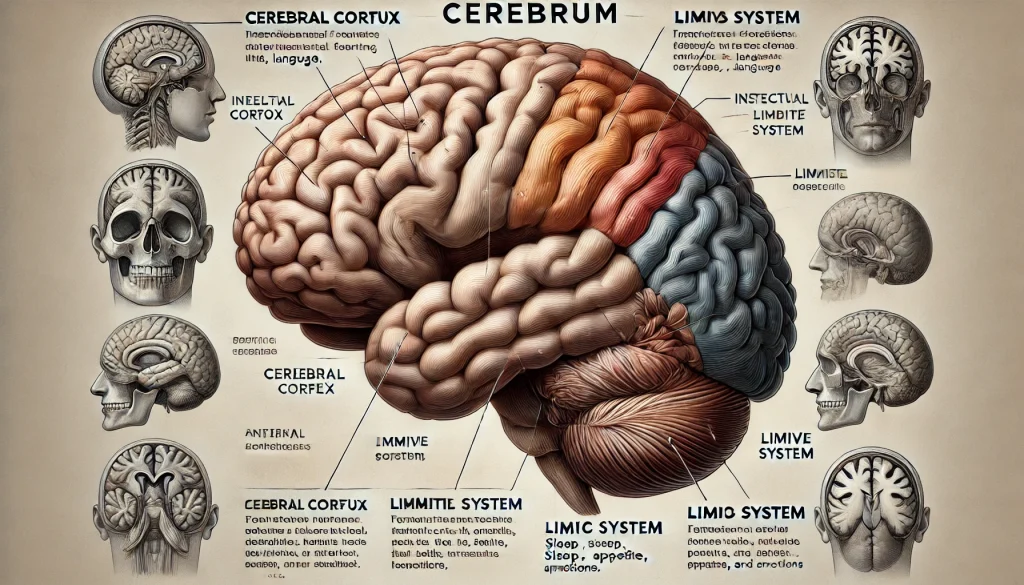

大脳

大脳とは、脳の中の司令塔というべき存在です。大脳は大脳新皮質と大脳辺縁系の二つに分類されます。

大脳新皮質は、思考や学習、芸術性の理解や言語の理解などの知的中枢の役割を担います。そして大脳辺縁系は睡眠や食欲、性欲、怒りなどの本能や情動を担っています。どちらが欠けても人間らしい精神的活動ができません。

間脳

一方、大脳の下方の位置する間脳は、自律神経中枢や食欲中枢を司ります。

要するに、意志とは関係なく24時間心臓を適切に働かせる、適切にエネルギーを体に取り入れるための食欲をコントロールしている脳になります。

大脳と間脳のトラブル

大脳新皮質、大脳辺縁系、間脳の三つの関係性は「高度情報処理システム」とよばれます。

脳疲労の原因となる因子を常に受け続けると、大脳新皮質と大脳辺縁系のバランスが乱れ、結果として大脳からの指示で動いている間脳のバランスも崩れ、脳疲労の症状が出るようになります。

脳疲労の原因となる因子

脳疲労の原因として最たるものは、「ストレス」です。

仕事のストレス、家庭のストレス、人間関係のストレス等、われわれは多くのストレスを感じています。また現代では、情報過多によるストレスも問題になっています。メディア・ネット情報により無意識で情報が大量に入ってくる時代です。データ流通量は急激なデジタル化の進展とともに拡大しており、今後もさらに伸びていくという報告もあります。

脳疲労の症状とは?

では、どのようにすれば脳疲労、ストレスを解消させることができるのかをいくつかご紹介いたします。

質の良い睡眠

「睡眠負債」は睡眠不足が蓄積されていき、やがて心身に深刻な影響を及ぼす恐れのなる状態を指します。質の良い睡眠が取れなければ、健康上のリスクになることは間違いありません。

そしてここで重要なことは、長い時間寝れば良いということでもないのです。「しっかり寝ているのに、朝起きられない」「疲れが取れていない」という方は多くいらっしゃいます。

睡眠に大事なことは、量ではなく質になります。質の高い睡眠とは、寝つき・寝起きが良く、入眠から30分以内に、もっとも深いレベルのノンレム睡眠状態に入り、中途覚醒がなく起床時間に目覚めることができることを指します。

そして睡眠の質を高めるためには、入眠前の環境を整える必要があります。

① 暗くて静かな環境で眠る(テレビやスマホの使用を控える)

② 副交感神経が優位な時に就寝する(静的ストレッチを行いリラックスする)

③ 日中に適度な運動を行う(ウォーキング等軽い運動で、軽く汗ばむ程度で血流を良くする)

適度な運動

運動には精神面において良い効果が期待できます。筋トレやスポーツ等で体を動かした後に、爽快感や達成感を感じ、気分転換やストレス解消になった経験がある方も多いのではないでしょうか。

適度な運動により、交感神経と副交感神経のバランスが良くなるので、自律神経の安定につながります。そして運動による適度な疲労が熟睡をもたらすので、睡眠の質にもつながり、脳の回復を早めてくれます。

運動量に関しては、運動量が多すぎると余計に疲労を溜めることになりかねません。専門家の指導を仰ぐのも一つの手段になりますので、パーソナルトレーナー等の指導を受けてみてはいかがでしょうか。

情報をアウトプットする

情報社会の現代では、あらゆる情報のインプットが多すぎて、脳疲労の状態に陥り、ストレスが溜まります。 その場合インプットした情報を自分の中で一度整理し、アウトプットすることが大切です。

たとえばパソコンも一度に処理する量が多すぎるとフリーズしてしまうのと同じように、人間も情報の整理整頓が追いつかなくなるとフリーズしてしまいます。

また何でもかんでも情報をキャッチするのではなく、スマホやパソコンを使用する際に「〇〇について調べる」という明確な目的を持ち、利用するようにしましょう。

脳疲労を解消させる方法 10選

現代の生活において、ストレスや情報過多による脳疲労は避けられないものとなっています。しかし、適切なケアを行えば脳疲労を回復し、リフレッシュすることが可能です。以下では、脳疲労を回復させるための10の方法をご紹介します。

1. 質の良い睡眠を取る

脳の回復にとって最も重要なのは睡眠です。深いノンレム睡眠は脳の疲労を回復させる鍵となります。質の良い睡眠を取るためには、次のポイントを意識しましょう。

- 寝室を暗く静かな環境に整える

- スマホやテレビの使用を控える

- 就寝前に軽いストレッチや瞑想を行い、副交感神経を優位にする

2. 適度な運動を習慣化する

運動は脳の血流を改善し、ストレスホルモンを減少させる効果があります。特にウォーキングやヨガなどの軽い運動が推奨されます。週に3~5回、30分程度の有酸素運動を行うことで、脳の疲労を軽減できます。

3. 情報をアウトプットする

現代は情報のインプットが過剰になりがちです。脳疲労を防ぐために、インプットした情報を整理してアウトプットすることが重要です。日記を書く、誰かに話す、あるいはまとめ記事を作成するなど、自分なりの方法で情報を整理しましょう。

4. デジタルデトックスを行う

スマホやパソコンなどの電子機器に触れる時間を意識的に減らす「デジタルデトックス」を取り入れることで、脳への過剰な刺激を防ぐことができます。1日に数時間でもデジタルデバイスから離れる時間を作り、自然の中で過ごしたり、読書や趣味に没頭することで脳を休ませましょう。

5. 深呼吸や瞑想を取り入れる

ストレスが溜まったときや脳が疲れていると感じたときには、深呼吸や瞑想が効果的です。深い呼吸を意識することで、副交感神経が優位になり、脳がリラックスします。1日10分程度でも効果が期待できます。

6. バランスの良い食事を心がける

脳の回復には栄養も重要です。特に、脳の働きをサポートする食品を摂ることが大切です。

- オメガ3脂肪酸を含む魚(サーモン、イワシなど)

- 抗酸化作用のある野菜(ほうれん草、ブロッコリー)

- 脳のエネルギー源となる糖質(玄米、全粒粉パンなど)

- 神経の修復に役立つビタミンB群を含む食品(卵、バナナ)

7. 自然に触れる

自然の中で過ごす時間を増やすことは、脳の疲労を和らげる効果があります。公園を散歩したり、キャンプや森林浴を楽しむことで、脳に溜まったストレスを解消できます。また、太陽の光を浴びることもセロトニンの分泌を促進し、気分の改善につながります。

8. 趣味の時間を持つ

好きなことに没頭する時間は脳にとって最高のリフレッシュ方法です。絵を描いたり、音楽を聴いたり、手芸や料理など、自分が楽しめる趣味を見つけて取り組むことで、脳の疲労が軽減されます。

9. 小さな休憩をこまめに取る

長時間の集中作業は脳に大きな負担をかけます。集中力を維持するために、ポモドーロ・テクニックなどを活用し、25分作業+5分休憩のサイクルで働くようにしましょう。短い休憩中に目を閉じたり、ストレッチを行うことで脳がリフレッシュします。

10. ストレスマネジメントを実践する

ストレスは脳疲労の大きな原因です。ストレスを溜め込まないために、以下の対策を取りましょう:

- 問題が解決できない場合は信頼できる人に相談する

- ポジティブ思考を心がける

- マインドフルネスを取り入れて「今この瞬間」に集中する

現代の生活環境では、脳疲労を完全に避けることは難しいかもしれません。しかし、今回ご紹介した10の方法を実践することで、脳疲労を効果的に回復させることができます。質の良い睡眠や適度な運動、デジタルデトックスなどを日常生活に取り入れ、脳をしっかりと休ませる習慣をつけることが大切です。少しの意識改革で、心身ともに健康で快適な毎日を過ごしましょう。

まとめ

精神疲労や神経疲労による脳疲労と肉体疲労の状態で大きく異なる体の反応としては、「睡眠」になります。われわれは、脳疲労と肉体疲労の区別ができないので、どちらにおいても疲労という一つで捉えてしまいます。

「疲れているのに眠れない」等の症状を感じた際は今回ご紹介したことを、ぜひ取り入れやすいものからで良いので少しずつ実践してみてください。