肩こりのおもな原因として、運動不足による血行不良、柔軟性の低下、というものがよくあげられますが、日常的によく体を動かしたり、鍛えている人の中にも肩こりに悩む方は少なからずいらっしゃると思います。その場合の原因として考えられるのが精神的なストレスです。

今回はストレスと肩こりとの関係性について解説していきます。

ストレスによる自律神経の乱れが肩こりの原因

肩こりのおもな原因は、肩まわりの「筋肉の緊張」と「血流の悪化」です。

精神的なストレスが長時間身体にかかると、常に身体は緊張状態にあります。適度なストレスは生きていくうえで最低限必要ですが、長期間ストレスにさらされ続けると身体は硬く緊張してきます。

無意識のうちに身体に力が入ってしまっていることに気が付かないことが大半です。自律神経のバランスが乱れ交感神経が緊張してしまっている状態です。

交感神経が緊張すると、肩まわり血管が収縮して、血行が悪くという悪循環がうまれます。ですから、よりいっそう肩こりを感じてしまうのです。

スポーツ選手やアスリートでも肩こりは起こる

運動やストレッチを運動不足による筋力の低下や、柔軟性の低下が肩こりの原因であるなら、日常的にトレーニングし筋力や柔軟性を維持しているスポーツ選手やアスリートには、肩こりとは無縁であるという理屈が成り立ちそうです。

スポーツにはさまざまな種目があり、上半身の筋肉をあまり使わない競技もあるため、一概には断定できませんが、アスリートに肩こりが少ないとのは、事実といえます。

しかし、日常的に運動をしているのに肩こりが抜けないと感じている人と同様に、アスリートであっても実際に肩こりに悩まされることがあります。その原因として考えられるのが、極度の不安やストレスです。

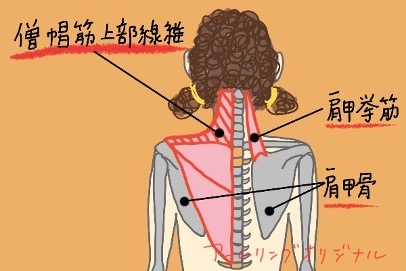

○ストレスを感じると緊張する僧帽筋上部繊維

極度の不安やストレスを感じることで、緊張を起こす筋肉が僧帽筋上部繊維です。

僧帽筋上部繊維とは、背骨と肩関節、首にかけて幅広くカバーしている僧帽筋という筋肉のうち、肩から首にかけてななめ上方向に走っている筋肉で、腕や肩を持ち上げるのに大切な働きをしている筋肉です。

より具体的な機能としては、肩甲骨を後ろに下げたり、上にあげたり、上部内側に回旋させたりします。『身体のストレスが誘発されると、静的収縮の間や、肉体的に負荷がかかっていない状態でも僧帽筋上部の筋電図の活動が増加する』という研究結果が報告されています。

肩周りの筋肉のうち、僧帽筋上部繊維だけが、心理的な要因で拘縮を起こすということが、科学的に認められているのです。

○水泳選手でも肩こりは起こる

水泳の一流選手が大事な試合の前に肩こりを訴えるケースがあるそうです。

水泳選手は、上半身、とりわけ肩まわりにみごとな筋肉をつけています。なおかつ、練習を通じて一日中肩を動かしているわけですから、血行不良の悩みとは無縁のように思われがちです。にもかかわらず、肩こりを訴えるというのは、精神的な緊張が大きく影響しているといえます。「大事な試合で勝たなければならない」といったプレッシャーが、僧帽筋上部繊維の緊張を引き起こし、肩こりの症状となって表れているのです。

スポーツ選手やアスリートでなくても、普段から比較的積極的に運動を行っているのに肩が凝ってしまうのは、同様に精神的なプレッシャーの影響が疑われます。

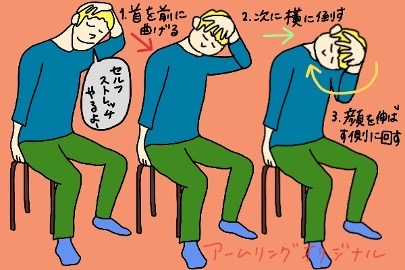

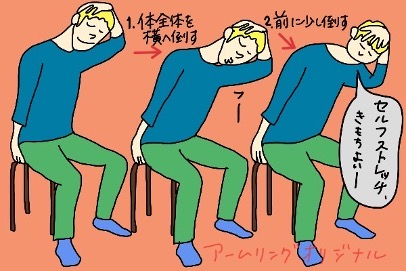

○僧帽筋上部繊維セルフストレッチの手順

1. 体をまっすぐにしてイスに座ります。筋肉を伸ばす側の手で、イスの端を持ちます。

2. 頭と首を前に曲げ、曲げた首を伸ばす側の反対方向に傾けます。その後伸ばす側に顔を回します。

3. もう一方の手で、伸ばす側の頭を固定します。

4. イスの端を持っている手を、しっかりと保持した状態で、筋肉が伸びるところまで体を反対方向へ倒します。

5. 手で頭を引っ張らないように注意しながら、横に倒していった体を少し前方へ傾けます。

6. 筋肉が伸びている状態を10~15秒間保持し、これを3~5セット行います。

7. 反対側も同様にストレッチを行います。

ストレスへの対処の仕方

日常的に運動をしているのに肩こりに悩まされている人は、ストレスが原因となっている可能性があります。では、どのようにストレスに対処していけばよいでしょうか。

○ストレスの原因を軽減・回避する

まずは、ストレスの原因を軽減、回避できないかを検討します。

たとえば、多忙すぎる仕事がプレッシャーになっている人は、休暇などをとって仕事量を減らしてみてはいかがでしょうか。職場の人間関係がストレスという場合は、部署の異動を願い出る方法もあります。

それでもストレスが解消されない場合は、休職や転職を選択肢に入れるべきでしょう。ストレスの原因から逃れるという行為も、ストレスにうまく対処するれっきとしたストレスマネジメントの一つです。

また、ストレスを自分一人で抱え込まず、ストレスの原因について相談できる相手を見つけておくというのも、有効なストレスマネジメントとなります。心の内をさらけ出せる家族や友人が身近にいる人は、相談にのってもらう時間をつくるとよいでしょう。難しいようであれば、専門機関へのカウンセリングを受けるのもおすすめです。

○自分なりのストレス発散の方法を持っておく

可能であれば、ストレス発散の方法を自分で見つけておくのが理想です。

たとえば読書をリラックスの手段とする、とかです。この場合、仕事に関連する本を読むのではなく、仕事と無関係の小説などを手にとるようにするとよいでしょう。

人によっては、お気に入りに音楽や落語を聞く、映画や舞台を鑑賞する、サウナや温泉に入る、あるいはショッピングなどもよい方法といえるでしょう。

ただし、アルコールと過食は良いストレス発散の手段とは言えません。特に飲酒は、ストレスの原因となる感覚を一時的に鈍らせているだけで、眠りも浅いものになってしまうので、決して良い対処法とはいえないでしょう。

○運動やストレッチ、マッサージがもたらすリラックス効果

肩こりがつらくなると、マッサージ店に駆け込む人も少なくないでしょう。

マッサージを受けた後は、しばらくは肩こりが解消され、らくになり、心身ともにリラックスできます。マッサージをしてもらう時間は、短時間でも気持ちよく眠ることができたり、肩こりの原因でもあるストレスを忘れさせてくれる効果もあります。同様に適度な運動やストレッチも、過度に緊張した筋肉の緊張をやわらげ、疲労を回復する効果が期待できます。

参考動画

肩こり予防、肩甲骨やその周りの筋肉をほぐすのに効果的なこちらの動画を参考にしてください。

*音声が出ますのでボリュームにご注意ください。

ストレスを減らすためには睡眠も重要

ストレスを軽減し、心身の健康を保つには、質の良い睡眠が欠かせません。睡眠は、私たちの体と心をリセットする時間であり、ストレスの原因となる緊張や疲労を解消する重要な役割を果たします。睡眠が不足したり、質が低下すると、ストレスへの耐性が下がり、肩こりなどの身体的不調や精神的な不安感を助長する恐れがあります。

睡眠とストレスの関係

ストレスが多い状態では、自律神経のうち交感神経が優位になり、体が緊張しやすくなります。この状態が長引くと、睡眠の質が悪化する悪循環が生じます。一方、深い眠りに入ると副交感神経が活性化し、筋肉が弛緩して血流が改善します。このプロセスは、ストレスによる肩こりや筋肉の緊張を和らげる効果があります。また、睡眠中には脳内でストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が調整されるため、睡眠をしっかりとることで、ストレスの影響を最小限に抑えることが可能です。

質の良い睡眠を得るためのポイント

- 寝る前のリラックス習慣をつくる

就寝前にリラックスできる時間を設けることが大切です。軽いストレッチや深呼吸、ぬるめのお風呂に浸かることで体温を調整し、自然な眠りを誘う効果が期待できます。スマホやテレビなどの強い光を避け、落ち着いた環境を整えることも重要です。 - 規則正しい睡眠習慣を心がける

毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつけることで、体内時計が整い、深い眠りを得やすくなります。不規則な睡眠は自律神経を乱し、ストレスを増幅させる原因となるため、できるだけ一定のリズムを保つようにしましょう。 - 寝室環境を整える

快適な睡眠を得るために、暗く静かで適度な温度・湿度を保つ寝室環境を整えましょう。心地よい寝具を選び、ストレスを感じさせない空間をつくることが効果的です。 - 適度な運動を取り入れる

日中に適度な運動を行うと、ストレス解消だけでなく、夜に自然な眠気を引き起こす効果があります。ただし、寝る直前の激しい運動は体を興奮状態にさせるため避けましょう。 - 食事と睡眠のタイミングを調整する

寝る直前の食事は避け、少なくとも2~3時間前には食事を済ませるようにしましょう。また、カフェインやアルコールの摂取は控えることで、睡眠の質が向上します。

睡眠不足がもたらすストレスの影響

十分な睡眠がとれないと、ストレスホルモンの分泌が増加し、肩こりや頭痛、疲労感などの身体的な不調が現れることがあります。また、注意力や集中力が低下し、仕事や日常生活でのパフォーマンスが落ちることで、さらなるストレスを招く悪循環に陥る可能性があります。睡眠不足は免疫力の低下にもつながり、健康全般に悪影響を及ぼします。

睡眠を重視することで得られるメリット

質の良い睡眠を取ることで、以下のようなメリットが期待できます。

- 自律神経のバランスが整い、ストレスに対する耐性が向上する

- 筋肉の緊張が緩和され、肩こりや腰痛が軽減する

- 精神的な安定が保たれ、不安やイライラが減少する

- 免疫力が向上し、病気への抵抗力が高まる

ストレスを軽減し、心身の健康を保つためには、睡眠を大切にすることが不可欠です。特に現代社会では、ストレス要因が多様化しており、睡眠の重要性が見過ごされがちです。適切なリラックス習慣や規則正しい生活リズムを取り入れることで、睡眠の質を向上させ、ストレスに負けない体と心を作りましょう。健康的な生活を維持するためにも、まずは毎晩の眠りを見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

肩こりは運動不足だけでなく、極度なストレスや不安を感じるなどさまざまな原因で引き起こされます。筋肉の緊張と血行不良が肩こりのメカニズムのため、普段の生活環境や仕事環境を見直すことが改善に有効です。

適度な運動やお風呂にゆっくりつかるなど、普段から自分なりにストレスをため込まないことを意識してください。極度なストレスや不安を感じた場合には早めに対処し、長く付き合っていく大切な身体に悪影響が及ばないように注意しましょう。