お尻の筋肉でまず第一に考えつく筋肉の名前は、何でしょうか?

まったく思いつかない方もいらっしゃると思います。名前となると専門的ですものね。

それか、思いつく方はおそらく大殿筋ですかね。

このように、まず、有名なお尻の筋肉は○殿筋というような名前がついています。

しかし、これだけではとどまらないのがお尻の筋肉。お尻の筋肉は結構数が多いのです。

今回は、お尻のポイントとなる筋肉の名前と簡単な機能などと並行してお伝えしたいと思います。

目次

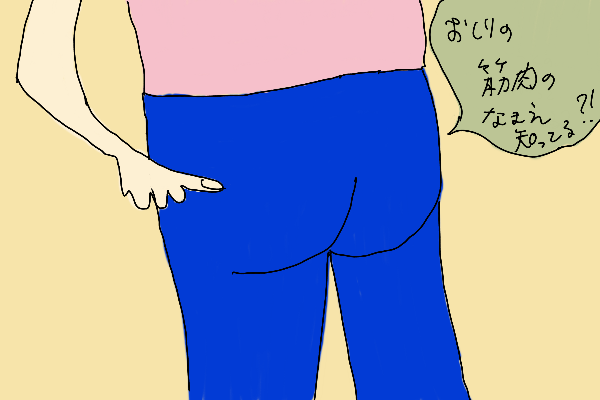

お尻の役割

本当にさまざまな動きをつかさどっているがお尻の筋肉なのです。

ここでは、その主要な役割を説明したいと思います。

前に進む役割

お尻の主な働きは、前に進むことです。これが最高のお尻の仕事といっても過言ではありません。

馬のお尻を想像してください。なんとも逞しく、盛り上がった躍動感のあるお尻が存在します。

お尻の筋肉は馬でわかるように前に進む筋肉なので前に進むことに長けている動物は、必ずといってもいいくらい発達しています。

人間でも100メートル走の陸上選手など、ヒップアップしたお尻が特徴的ですよね。このように、お尻の筋肉の主目的は前に進むことになります。

クッション作用の役割

おしりの筋肉は、動作だけが仕事ではありません。どの筋肉にもいえることかもしれませんが、特にお尻は大事な部分を守っています。

それは、骨盤の中の様々な臓器の保護です。男性では精嚢 (せいのう) ・精管・前立腺、女性では卵巣・子宮・卵管・膣 (ちつ) などがありこれらを肉厚のお尻が保護をしています。

しりもちをついたときなどを想像してもらえるとわかりやすいですが、仮にお尻の筋肉がなかったらかなりのショックが骨盤の臓器にいくことになります。それを、お尻の筋肉が少しでも緩和しているのですね。まあ、その分、しりもちをついたときにお尻は痛いですが・・。

腰痛予防などの役割

背骨や股関節に無理な力がかかったりすると腰痛や股関節痛の原因になります。そのような衝撃から背骨や股関節を守るのが抗重力筋とよばれる筋肉です。そして、抗重力筋の代表がお尻の筋肉になります。

このように、お尻の筋肉が 背骨や股関節のさまざまな「抗重力筋」と呼ばれる筋肉によって支えられ、外部の衝撃から守られているのですが、なんらかの理由でこれらの筋肉が衰退すると本来のバランスが崩れ、痛みが発生したりすることがあります。このように、お尻の筋肉の衰退は、腰痛の原因となったりすることがあります。

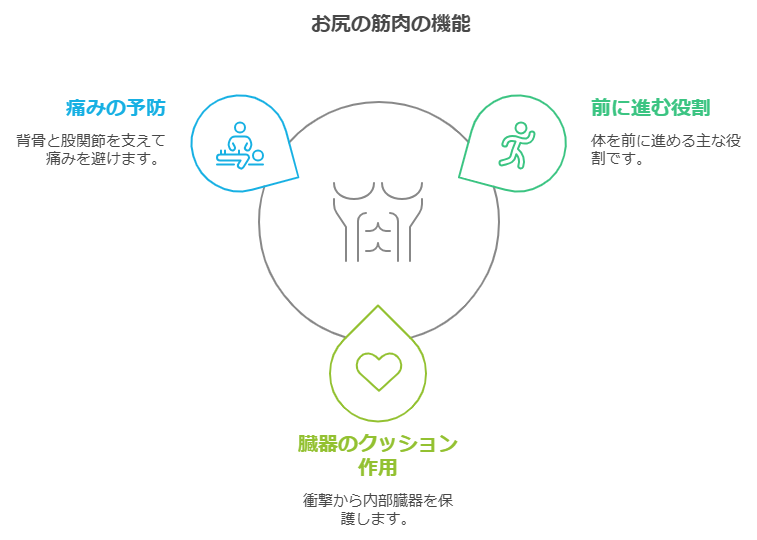

お尻の筋肉の名前と作用

お尻の筋肉の名前をおさえるポイントは、 ○殿筋とそれらをアシストしたりする外旋6筋(深層外旋6筋)を、覚えると区別ができて覚えやすくなります。

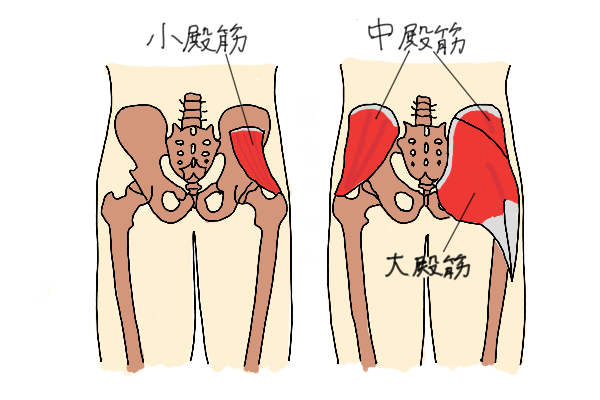

○殿筋

この○の中には、「大・中・小」という文字が入ります。大殿筋、中殿筋、小殿筋という名前がついています。結構お尻の筋肉は、わかりやすい名前がついているんですね。大きさも、大殿筋が一番大きく、小殿筋が一番小さくなります。

大殿筋

下半身で代表的なアウターマッスルになります。それと、大殿筋というくらいですから名前のとおり大きな筋肉になります。作用は、太ももを背中側に伸ばしたり、脚を外に開いたり、閉じたりするときに使います。

しかし、結構見逃してしまうのが開いた脚を閉じるときにも大殿筋は使われます。

大殿筋の上側が働けば外側に脚を上げる動きになり、下側が働くと脚を閉じる動きになります。少し細かいですが、ここを知っている人はなかなかいないかもです。

それと、大殿筋を感じる動きで代表的なのがブリッジ。仰向け状態から、脚で地面をおしてお尻をリフトさせる動きです。その最上部の時にお尻がキュッとしまるような感じになる時が大殿筋がフル活動している時です。レスリングの基本トレーニングとし有名ですね。このお尻がしまる感覚、ぜひお試しあれ。

中殿筋

股関節のインナーマッスルである中殿筋。大殿筋より内側にあるのです。主な作用は、股関節の外転(その他、外旋・内旋)になります。脚を外に持ち上げるときに大殿筋の大きなアシストとして働きます。

小殿筋

小殿筋は中殿筋よりもさらに奥の方にあり,中殿筋と比べると小さなインナーマッスルです。こちらも、中殿筋と同じように、脚を外側に持ち上げる際に大殿筋のアシストとして働きます。縁の下の力持ちてきな筋肉ですね。

主な作用は股関節の外転(その他、外旋・内旋)です。このように、大殿筋と中殿筋と小殿筋は密接に関わっていています。仲良しパートナーのようなものです。 以下の画像を参考にしてください。

その他のアシストとして働く筋肉 外旋六筋

お尻の筋肉は、総じて外旋と外転の方向に働きます。外側に開く外転や、「ねじ」のようにぐるっとを外側に回す外旋などです。その他に、内転や内旋もありますが、主にお尻の筋肉は外側に働きます。

それらを強力にアシストしているのが外旋六筋群。深層外旋六筋群ともいいます。小さくて、さらに内側にある地味で目立たない筋肉ですが、とても重要な働きをします。大殿筋・中臀筋・小殿筋に縁の下の力持ち的に協力して働きます。また、立ったり歩いたりする動作でも重要になってくる筋肉です。

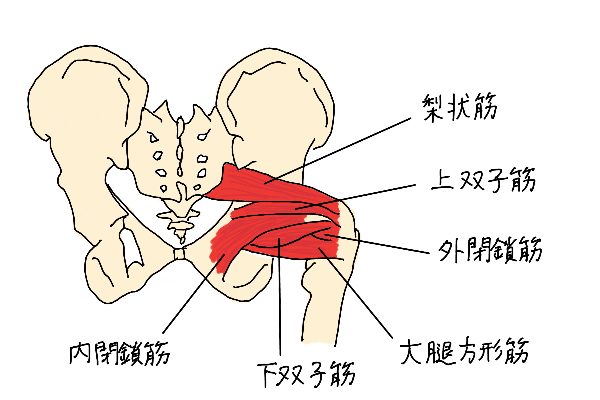

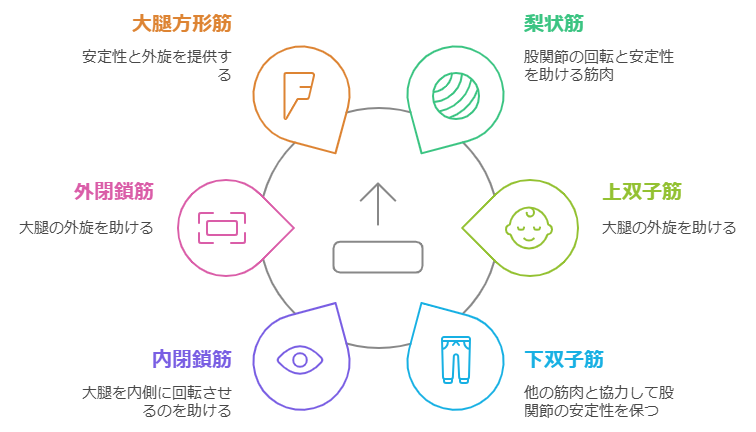

以下外旋六筋群を一つひとつ記します。

作用は、外旋六筋というくらいですから外旋すると覚えておけばいいと思います。言葉だけはわかりにくいので、図でも説明いたしますね。

- 梨状筋

- 上双子筋

- 下双子筋

- 内閉鎖筋

- 外閉鎖筋

- 大腿方形筋

こちらでも詳しく解説しておりますので参考にしてみてください。

◆『股関節のしくみ ~股関節伸展に作用する筋肉~』>>

お尻の筋肉を学べるおすすめ本 10選

お尻の筋肉は、日常生活やスポーツにおいて重要な役割を果たします。大殿筋や中殿筋、股関節周りの筋肉を理解し、適切にケアすることで、姿勢の改善、パフォーマンス向上、痛みの予防が可能です。本を通じて専門知識を学べば、効果的なトレーニングやセルフケアを取り入れることができます。以下では、出版社や著者情報を含めたおすすめ本10冊を詳しく紹介します。

1. 『スポーツ動作の解剖学』

- 著者:クラウス・エヴァンス

- 出版社:西村書店

スポーツにおける筋肉の役割を解説した一冊で、解剖学初心者にも分かりやすい内容です。大殿筋や中殿筋が日常動作やスポーツ動作にどう影響するのかを詳しく学べます。

2. 『筋膜リリースの教科書』

- 著者:竹井仁

- 出版社:講談社

筋膜リリースをテーマに、硬くなりがちなお尻の筋肉を効果的にほぐす方法を紹介。解剖学的なイラストと具体的な手技の説明が充実しており、セルフケアを取り入れたい方に最適です。

3. 『体を整えるための股関節の使い方』

- 著者:高橋一馬

- 出版社:主婦の友社

股関節の柔軟性を高め、正しい動き方を学べる本。お尻や股関節周りの筋肉を意識したエクササイズを多数収録しており、姿勢改善や慢性的な不調の緩和に役立ちます。

4. 『パフォーマンスを高める大殿筋の鍛え方』

- 著者:中村尚人

- 出版社:ベースボール・マガジン社

スポーツパフォーマンスの向上を目指した大殿筋トレーニングを網羅。具体的なトレーニングメニューが豊富で、筋肉の役割を深く理解しながら鍛えられる実践的な一冊です。

5. 『骨盤矯正で変わる!お尻美人メソッド』

- 著者:森田愛子

- 出版社:学研プラス

女性向けの骨盤矯正と美尻作りに特化した内容で、美しい姿勢やヒップラインを目指す方におすすめです。エクササイズやストレッチの具体的な方法がわかりやすく解説されています。

6. 『中殿筋トレーニング完全ガイド』

- 著者:ランディ・クラウス

- 出版社:エイ出版社

ランナーやスポーツ愛好者向けに中殿筋の強化方法を解説した本です。中殿筋の働きや役割を深く理解し、ケガの予防やパフォーマンス向上を目指せます。

7. 『筋肉と関節の解剖図鑑』

- 著者:クリス・ジャーマン

- 出版社:ナツメ社

お尻や股関節の筋肉が骨格とどう連動しているのかをビジュアルで学べる図鑑。解剖学初心者にも分かりやすく、体の構造を基礎から理解したい方におすすめです。

8. 『正しい姿勢と動作を身につけるためのヒップケア』

- 著者:石井直方

- 出版社:NHK出版

正しい姿勢と動作を実現するためのヒップケア方法を紹介。歩き方や立ち方の改善に役立つ具体的なエクササイズが掲載されており、日常生活でのケアを習慣化するのに最適です。

9. 『トリガーポイント療法で解決するお尻の痛み』

- 著者:中井克之

- 出版社:医道の日本社

トリガーポイントを活用して臀部の痛みを解消する方法を詳しく解説。慢性的なお尻の痛みに悩む方に最適なセルフケアのアプローチが学べます。

10. 『ランナーのための臀部強化プログラム』

- 著者:ジェイソン・フィッツジェラルド

- 出版社:山と渓谷社

ランナー向けに特化した臀部強化プログラムを紹介。股関節の柔軟性向上や臀部の筋力強化を通じて、走力アップや怪我の予防を目指す内容です。

これらの10冊は、大殿筋や中殿筋、股関節のケアやトレーニングに特化した幅広い内容をカバーしています。初心者から専門家まで、それぞれの目的に合った本を選ぶことで、効果的に知識を深められます。正しい知識とアプローチでお尻の筋肉をケアし、健康的で快適な体作りに役立ててみてください。を基にしたケアを実践することで、健康的で快適な身体作りに役立てましょう。出版社や著者の情報を参考に、興味のある一冊を手に取ってみてください。

まとめ

お尻の筋肉は、大殿筋・中殿筋・小殿筋を中心に、深層外旋六筋(梨状筋、上双子筋、下双子筋、内閉鎖筋、外閉鎖筋、大腿方形筋)など多くの筋肉が連携して機能します。

主な役割は、歩行や走行の推進力を生む「前進の動き」、骨盤内の臓器を守る「クッション作用」、背骨や股関節を安定させる「腰痛予防」などです。

それぞれの筋肉は股関節の外転・外旋・内旋などの細やかな動作を調節し、全体のバランスを支えています。このバランスが崩れると、痛みや動作の不調が生じるため、適切なトレーニングと正しい体の使い方が重要です。