スポーツの世界では“スポーツにケガはつきもの”とよく言われます。スポーツに取り組んでいる方なら一度は聞いたことがあるかもしれません。確かにトップアスリートでもケガをすることは多々ありますし、スポーツ愛好家の方、ジュニア世代もケガをします。

しかし、本当に『スポーツにケガはつきもの』であれば誰もスポーツは行いません。実はケガをしやすいタイミングというのが存在するのです。

今回は疲労するとなぜケガが増えるのかを解説していきます。

目次

ケガをしやすいタイミングとは?

ケガをしやすいタイミングはおもに以下の4つがあります。

- 疲労が蓄積しているとき

- ウォーミングアップに問題があるとき

- トレーニングの内容がガラッと変わったとき

- 練習量や強度が急激に増えたとき

疲労が蓄積しているときは言うまでもなく、けがをしやすい状態にあります。

疲労により筋力やパワー、柔軟性などが低下した状態でいつもと同じ動作をしたときに、筋肉が必要以上の力を発揮したり、いつもより大きな力で引き伸ばされたりすることがあります。このようなときにケガは起こりやすいです。

疲労の原因は運動やトレーニングから来るものと考えがちですが、それだけではありません。仕事や学校生活、居住環境や人間関係など、人は生活する上でさまざまなストレスを抱えます。そのストレスが許容量を超えた場合、疲労となり身体に悪影響を及ぼします。

疲労回復に有効なこととは?

疲労は、「末梢性疲労」と「中枢性疲労」に分類することができます。

末梢性疲労は、体の疲れのことを言い、中枢性疲労は、脳の疲れ(心理的・精神的)のことを言います。これらの疲労を回復させるために下記のことを意識してみましょう。

良質な睡眠をとる

睡眠は脳や体の休息時間であり、疲労を回復させるために一番重要です。質のよい睡眠をとるために、以下の3点を意識しましょう。

① 適度な運動をする

② 入浴で体を温めリラックスする

③ 眠る3時間ほど前までに食事を済ませる

バランスのとれた食生活に気をつける

必要な栄養素をバランスよく、食べることが大切です。糖質、脂質、タンパク質のバランスにくわえ、ミネラルやビタミン類もしっかり摂りましょう。

生活リズムを整える

生活リズムが不規則になると、睡眠の質の低下や、食生活の乱れにもつながります。ONとOFFのメリハリをつけ、意識して休息時間を確保することが大切です。

ケガの予防、回復方法

ケガの予防に有効なのは、疲労を早期に回復させることです。もうすでにケガをしているのであれば、そのケガが酷くならないようにケアをして早期に治すことをしなければなりません。

たとえば、スポーツを行っているのであれば、練習量を減らしたり、練習の頻度を少なくしたりするなど、全体のトレーニング量を調整することで疲労を取り除き回復を図ります。その後、ケガの種類や状態によって冷やす、温めるといった処置を行います。

以前はケガの際はアイシングが有効とされていましたが、最近の研究でアイシングを行うと筋肉の再生が遅れることが確認されたのです。アイシングによる血流の低下によって、筋肉の再生に必要なマクロファージという細胞の働きに影響が出ているそうです。アイシングには痛みを緩和する効果がありますが、損傷した組織の回復にはマイナス面があるようなのです。

こうした中、アメリカ大リーグでは、ケガの処置について変化が起こっています。現在、選手のケアにはアイシングにくわえて温める方法を取り入れているそうで、「ケガの直後は冷やし、その後、温める」というケアが推奨されています。

「東洋医学」では捻挫や打撲などのケガについて「血が滞っている状態」と考えています。そのため、お灸で温めて血行を良くしたり、血液の流れを促す漢方薬などが用いられています。

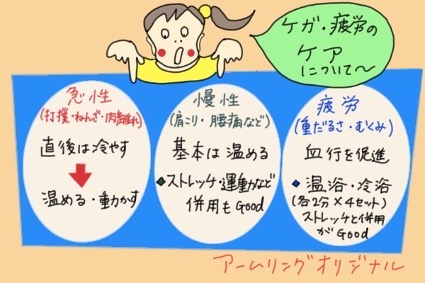

ケガの状態や種類に合わせたケアを行うことで、早期回復が見込めます。ケガの種類ごとに説明します。

急性のケガ(打撲・捻挫・肉離れ など)

患部の痛みや熱をおさめるため、ケガの直後は冷やす。そして、痛みが和らいだら温めたり動かしたりして血流をよくする。

慢性のケガ(肩こり・腰痛 など)

痛みが起こっている場所の血流を良くするため、基本的に温め、血流を良くします。ストレッチやエクササイズなどを併用すると、より効果が期待できます。

疲労(重だるさ・むくみ など)

血流を促進させて、筋肉に蓄積した老廃物などを解消させます。もっとも効果的なのが、温浴と冷浴を交互に行う「交代浴」です。それぞれ2分行い、4回繰り返すのが目安です。

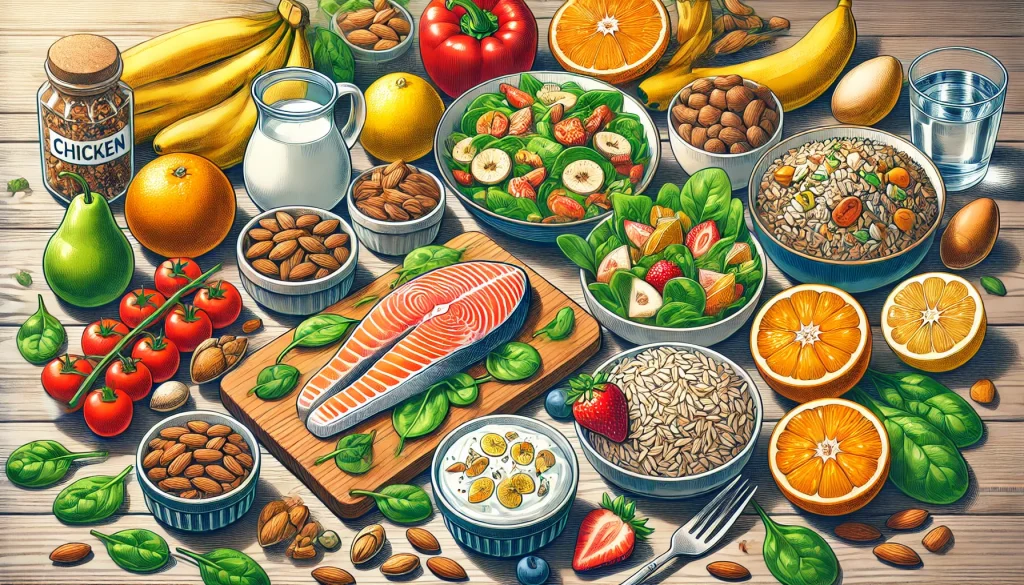

疲労回復に効果がある食材10選

疲労の蓄積は、スポーツに限らず日常生活においてもパフォーマンスを低下させる要因となります。疲労には「末梢性疲労」(身体的な疲れ)と「中枢性疲労」(精神的な疲れ)があり、それぞれの回復には適切な栄養素を摂取することが重要です。以下に、疲労回復に効果的な食材を10種類ご紹介します。

1. 鶏むね肉(高タンパク質・低脂肪)

鶏むね肉は良質なタンパク質を多く含み、筋肉の修復や再生を助けます。また、疲労回復効果のある「イミダペプチド」が豊富で、運動後の疲労軽減に役立ちます。茹でたり蒸したりしてヘルシーに調理するのがおすすめです。

2. 卵(完全栄養食)

卵は必須アミノ酸がバランス良く含まれた完全栄養食で、タンパク質だけでなく、ビタミンB群や鉄分も豊富です。これによりエネルギー代謝をサポートし、筋肉修復や疲労回復を促進します。特にビタミンB2は体内のエネルギー産生に重要な役割を果たします。

3. ほうれん草(鉄分・ビタミンCが豊富)

鉄分は酸素を運ぶヘモグロビンの材料となり、疲労感や倦怠感を軽減します。ほうれん草には鉄分の吸収を助けるビタミンCも含まれており、貧血予防やエネルギー補給に効果的です。おひたしやスムージーで手軽に摂取できます。

4. 納豆(ビタミンB群と酵素)

納豆に含まれるビタミンB1は糖質をエネルギーに変える働きがあり、疲労回復をサポートします。さらに、納豆菌が腸内環境を整え、消化吸収を効率的に行える体づくりを助けます。朝食に取り入れるのがおすすめです。

5. バナナ(エネルギー補給に最適)

バナナは吸収が早い糖質と、疲労回復を助けるカリウム、マグネシウムが含まれています。運動後の素早いエネルギー補給に最適で、手軽に食べられる点も魅力です。ヨーグルトと組み合わせると栄養価がさらにアップします。

6. アーモンド(ビタミンEとミネラル)

アーモンドには抗酸化作用のあるビタミンEが豊富で、体内の活性酸素を除去し疲労を軽減します。さらに、マグネシウムも含まれており、筋肉の弛緩やエネルギー代謝をサポートします。おやつやサラダのトッピングとして活用しましょう。

7. 鮭(オメガ3脂肪酸とアスタキサンチン)

鮭は抗炎症作用を持つオメガ3脂肪酸や抗酸化作用の高いアスタキサンチンを含み、疲労回復だけでなく筋肉のダメージ軽減にも効果的です。また、ビタミンDも豊富で、骨の健康維持や免疫力の向上にも寄与します。焼き鮭やスープなどで、日常の食事に取り入れやすい食材です。

8. クエン酸を含む柑橘類(レモン・オレンジなど)

柑橘類に含まれるクエン酸は、疲労物質である乳酸を分解し、エネルギー代謝をスムーズにします。また、ビタミンCが抗酸化作用を発揮し、免疫力を高める効果もあります。水や炭酸水に絞って飲むのも効果的です。

9. 玄米(複合炭水化物とビタミンB群)

玄米は糖質だけでなく、疲労回復に必要なビタミンB1を含む複合炭水化物の一種です。白米よりも栄養価が高く、エネルギーを持続的に供給します。また、食物繊維も豊富で、腸内環境の改善にも効果的です。主食を玄米に変えるだけで、疲労回復効果を得られます。

10. ヨーグルト(プロバイオティクス)

ヨーグルトは腸内環境を整えるプロバイオティクスを多く含みます。腸が健康であれば、栄養素の吸収効率が向上し、疲労回復が早まります。また、カルシウムも含まれており、ストレス緩和にも役立ちます。

疲労回復には、栄養バランスを考慮した食生活が重要です。特に、タンパク質、ビタミンB群、鉄分、クエン酸などを含む食品を意識的に摂取することで、体の回復力を高めることができます。日々の食事にこれらの食材を取り入れることで、スポーツや日常生活での疲労感を軽減し、健康的な体を維持しましょう。また、適切な睡眠や運動と組み合わせることで、さらに効果を実感できます。

まとめ

スポーツの現場では、選手同士の接触などによる不慮の事故的なケガも少なくありません。しかし、実際にはそれ以上に多いのが、疲労が原因となって起こるケガです。疲れがたまることで集中力が低下し、思考力が散漫になり、結果的に自分が意図した通りに体を動かすことができなくなってしまいます。その結果、体に無理な負荷がかかり、ケガにつながるケースが多いのです。プロの選手に限らず、スポーツを楽しむ方にとっても疲労管理は重要です。

一般の方々もまた、日常生活でストレスにさらされ、精神的・身体的な疲労を抱えがちです。こうした疲れが蓄積され、十分に抜けない状態が続くと、日常の動作や運動の際に不意にケガをしてしまう可能性が高まります。ストレスや疲労の蓄積は、体調不良やケガのリスクを高め、健康な体を維持する妨げになります。

しかし、普段から疲労を溜め込まないように心がけ、回復に努めることで、ケガのリスクを大きく減らすことが可能です。適切な休息を取ることや、栄養バランスの取れた食事、適度な運動を取り入れることが、疲労回復の鍵となります。また、もしケガをしてしまった場合でも、早期に適切な処置を行うことで、回復を早めることができ、再び元のパフォーマンスを取り戻すことができます。普段からの予防と適切なケアが、健康でアクティブな生活を支えてくれるのです。