膝の痛みについては、打撲や捻挫のような、明らかに原因がわかるケースは、意外と少ないのが現状で、多くの場合、膝の痛みの原因を聞くと、返ってくる答えは、「わからない」「急に痛み出した」というように、原因不明の痛みで悩まれている方が大半を占めます。

しかし、原因不明ということはなく、必ず痛くなる理由があります。われわれ体の専門家としては、「間違った体の使い方を身につけている」と考えます。膝の痛みに限らず、痛みがある場合は、その箇所に無理な負担がかかっていることが予想されます。

今回は、膝の痛みの原因と対処法をお伝えしていきます。

膝の痛みの原因

中高年になってくると、膝の痛みを感じる方が増えてきます。そのほとんどが、変形性膝関節症と言われる病気です。

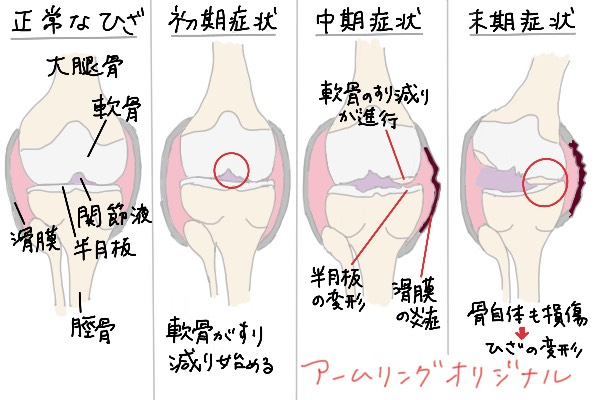

変形性膝関節症とは、関節のクッションである軟骨がすり減ることで痛みが生じる病気です。軟骨がすり減った分、膝関節の骨と骨の隙間が狭くなって、内側の骨が露わになり、骨の縁にトゲのような突起物ができたり、骨が変形したりします。

変形性膝関節症は、原因がはっきりとしない一次性のものと、原因が特定できる二次性のものに分けられます。そのうち多くを占めるのは、原因がはっきりとせず、さまざまな症状が複雑に絡み合って発症する一次性の変形性膝関節症です。

一方、二次性変形性膝関節症は、怪我や病気、関節リウマチ、関節構造の損傷などによって引き起こされます。

変形性膝関節症の各段階の症状

変形性膝関節症は、時間をかけて進行し、徐々に症状が重くなっていきます。一度すり減った軟骨は、再生することがありませんので、できるだけ早めに対処する必要があります。

初期症状

起床後、体を動かし始めた時に膝に強張りを感じます。

日常生活動作で、なんとなく膝が強張る、重くて動かしにくい、はっきりわからないような鈍い痛みを感じます。しかし、しばらく体を動かすと自然と痛みが治り、あまり気にならなくなります。

さらに、症状が進行すると、正座や階段昇降、急な方向転換の際に痛みを感じます。

中期症状

中期になると、しばらく休んでいたら治っていた痛みが、なかなか消えなくなります。

正座や階段昇降、深くしゃがむなどが膝の痛みで困難になります。関節内部の炎症が進むため、膝が腫れや熱感が生じます。関節液の分泌量が増えるに従い、膝の変形が目立つようになります。

また、関節がすり減って、摩擦が大きくなるので、膝の曲げ伸ばしを行うとギリギリと音がします。

末期症状

関節軟骨がほとんどなくなり、骨同士が直接ぶつかり合うようになります。

この段階になると、初期、中期でみられた症状のすべてが悪化し、日常生活動作が困難になります。そのために、行動範囲が狭まるため、精神的な負担も大きくなりがちです。

変形性膝関節症の対象法

変形性膝関節症の原因として、いくつか一般的に言われているものがあります。加齢、筋肉の衰え、肥満です。しかし、いずれも直接的な原因にはなりません。

高齢になっても、膝を痛めていないという方もいますし、はたして、どれだけの筋肉量があれば、痛みがでないのかという具体的な数値もありません。力士は、一般レベルを超えるような体重があっても、膝を痛めていません。

では、なぜ膝を痛めてしまうのかというと

「膝を痛めるような体の使い方を身につけてしまっているから」

です。

そのため対処法としては、

「膝に負担のかからない体の使い方を身につける」

になります。

少し言い方を変えると

「股関節中心の体の使い方を身につける」必要があります。

股関節中心の体の使い方とは?

スクワットの動作で言うと、しゃがむ動作で直立した時の膝の位置より、前にでるような動作になると膝関節に体重がのります。

膝関節は、見てわかるとおり、筋肉に覆われておらず、関節が剥きだしの状態ですので、筋肉でその負荷を支えることができません。そのため、動作を繰り返し行うことで、膝関節を傷める原因となります。

では、どうすればよいのかと言うと、その膝にかかっている負荷を股関節に変えればよいのです。股関節を使う際に働く筋肉は、お尻の筋肉になります。お尻の筋肉は見、たり触ったりしてもわかるとおり、とても大きな筋肉です。

股関節は、お尻の大きな筋肉に覆われているので、関節にはあまり負担がかからず、筋肉で負荷を支えることができます。そのため、正しく股関節を使えていると、股関節を傷めるリスクは低くなります。

スクワットで動きをご説明すると、立ちしゃがみの動作で、膝関節が前後に動いている方は、膝を傷めるリスクが高まります。一方、股関節が、前後に動いている方は、膝を傷めるリスクが低くなります。※参考動画にてご確認ください。

サポーターを活用してみる

膝痛に悩む方の中には、「サポーターをつけると筋力が低下するのでは?」と心配される方も少なくありません。しかし、近年の研究や専門家の意見では、サポーターを正しく活用することで膝への負担を軽減し、結果的に回復が早まるという見解が一般的です。

膝のサポーターの役割は、関節や周囲の筋肉をサポートし、不安定な動きを防ぐことにあります。これにより、炎症や痛みを悪化させるリスクを軽減し、日常生活の動作をよりスムーズに行えるようになります。特に初期や中期の変形性膝関節症の段階では、膝の安定性を補い、痛みを緩和するのに有効です。

さらに、サポーターは膝周囲の温度を適度に保つ効果もあります。これにより、血流が促進され、筋肉や関節の柔軟性が向上し、治癒が促されます。たとえば、長時間のデスクワークや立ち仕事で膝への負担が増す場合でも、サポーターを活用することで予防的な効果が期待できます。

一方で、サポーターを長期間装着し続けると、筋力低下のリスクが完全にゼロになるわけではありません。そのため、サポーターの活用は一時的なサポートとして捉えるべきです。痛みが軽減され、動きやすくなったら、膝を守りながら筋力を維持・向上させる運動やトレーニングを取り入れることが大切です。

たとえば、軽いストレッチや筋肉強化トレーニング(スクワットやウォーキングなど)を日常生活に取り入れることで、膝の周囲の筋肉を強化し、サポーターなしでも膝を支えられるようになります。これにより、サポーターの使用を徐々に減らしていくことが可能です。

まとめとして、サポーターは「膝を保護する補助的なツール」として非常に有効です。無理をせず適切に活用しながら、徐々に筋力トレーニングを取り入れることで、膝痛の改善と再発防止につなげることができます。

マグネシウムの塗布も効果が期待できる

膝痛や筋肉の不調に対して、「マグネシウム塗布」も効果が期待できます。マグネシウムは体内の多くの生理機能に関与する重要なミネラルで、筋肉の弛緩や神経の働きをサポートする役割を持っています。この特性から、マグネシウムを皮膚に塗布することで、膝痛や筋肉の緊張を緩和する効果が期待されています。

マグネシウム塗布の主な効果のひとつは、筋肉の緊張緩和です。膝痛の原因には筋肉の硬直が大きく関与していることが多いため、マグネシウムを局所的に補給することで、膝周辺の筋肉をリラックスさせることができます。特に、長時間のデスクワークや立ち仕事で膝や足の筋肉に負担がかかっている場合、マグネシウムを塗布することで筋肉の弛緩が促進され、血流も改善されるとされています。

さらに、マグネシウムには抗炎症作用もあり、関節や筋肉の痛みを緩和する可能性があります。膝痛は関節の炎症が関係している場合も多いため、塗布型のマグネシウムは患部に直接アプローチしやすいという利点があります。また、血流が促進されることで、関節や筋肉への栄養供給が改善され、回復が早まることも期待されています。

マグネシウム塗布の方法としては、市販のマグネシウムオイル(沁みる場合は薄めて使う)やクリームを膝周辺に適量塗り、軽くマッサージをするのが一般的です。マッサージを加えることで、さらに血流が促進され、リラクゼーション効果も得られます。また、マグネシウム塗布は副作用がほとんどないため、安心して使用できるのも魅力です。

ただし、マグネシウム塗布はあくまで補助的なケアとして活用するのが望ましく、根本的な体の使い方や運動不足が原因の場合は、専門家の指導のもとで運動やストレッチを取り入れることが重要です。

膝痛の対策として、マグネシウム塗布を日常的なケアに取り入れることで、筋肉や関節の負担を軽減し、痛みの改善や予防を目指すことが可能です。これに加え、適切な体の動かし方やサポーターの活用などと組み合わせていくことで、より快適な日常生活を送ることができるでしょう。

まとめ

膝に限らず、体に痛みが出る時というのは、該当する箇所を無意識に余計に酷使している可能性が非常に高いです。日常生活の動作は、一般的には負荷がそれほど高くないため、すぐに痛みを感じることは少なく、負担が少しずつ蓄積されていきます。そして、ある時突然痛みが現れることがあります。このため、多くの方は、普段の生活の中で間違った体の使い方をしていることに気づかずに過ごしている場合が少なくありません。

特に、体の動きには無意識の癖が伴うものですが、その癖が必ずしも良いものであるとは限りません。「良い癖」であれば問題ありませんが、「悪い癖」の場合、体に不要な負担をかけ続けることになります。その結果、痛みや怪我の原因になる可能性が高まります。

このようなリスクを避けるためにも、一度、自分の体の使い方が正しいのかどうかを見直してみることをお勧めします。専門家やトレーナーに相談することで、日常生活で無意識に行っている動作や姿勢の癖をチェックし、必要に応じて改善することができます。体の負担を軽減し、健康を保つためにも、定期的な確認は大切です。