日本は、平均寿命が80歳を超える世界的な長寿国ですが、その健康大国の日本で、内臓脂肪型肥満の増加が危惧されています。

ここ数年で、「メタボリック・シンドローム」という言葉がだいぶ定着してきましたが、最近の厚生労働省のメタボリック・シンドロームに関する調査結果によると、40~74歳の男性では2人に1人、女性では5人に1人が、メタボリック・シンドロームが強く疑われる者か予備軍であると報告されています。

今回はダイエットに必要な知識として、肥満や体の脂肪について解説していきます。

目次

肥満とはどんな状態?

〇肥満の判定は体脂肪率から

健康面から見た「肥満」は、外見上太っていることを指すのではなく、脂肪が一定以上蓄積した状態を指します。よって肥満であるかどうかの判定は、体重だけではなく、体脂肪率(体の中で脂肪が占める割合)に基づく必要があります。その体脂肪率の目安を簡単な計算で割り出せるのが、国際基準の体格指数BMI(ボディ・マス・インデックス)です。

日本肥満学会の判定基準では、BMI25以上が「病気になりやすい」状態とされ、肥満であると判定されます。よって、肥満の人が減量に取り組む際は、BMI25以下になることが当面の目標となり、達成後は「病気になりにくい」状態とされるBMI22に近づけます。ただし、短期間での減量は心身ともに負担をかけます。

体に負担をかけず、精神的にも無理がないのは、1カ月に体重の3~5%ずつ落としてく減量です。

〇BⅯIの計算式と判定基準

BMIは身長と体重の計測値を組み合わせて算出され、体脂肪量との相関が強い体格指数であると考えられています。

BMI=体重kg÷(身長m×身長m)

標準体重=(身長m×身長m)×22.0

▽ 日本肥満学会のBⅯI指数判定基準

BⅯI=22.0・・・・・・・・・標準体重

BⅯI<18.5・・・・・・・・・痩せ

18.5≦BⅯI<25.0・・・・普通体重

BⅯI≧25.0・・・・・・・・・肥満

〇体脂肪率の適正範囲

体脂肪率の適正範囲は、男性15~20%、女性20~25%とされています。一般的に、男性で25%以上、女性で30%以上になると肥満とされています。

〇体重の変動

人間の体は、水分、たんぱく質、糖質、ミネラル、脂肪から成り立っており、たんぱく質、糖質、ミネラルの量はあまり変動しません。しかし、脂肪量は変動するため、体重に増減が生じます。

また、体の約70%を占める水分は小変動を繰り返しており、多量の発汗後などは体重が減りますが、これは一時的なことで、減量とは言えないでしょう。

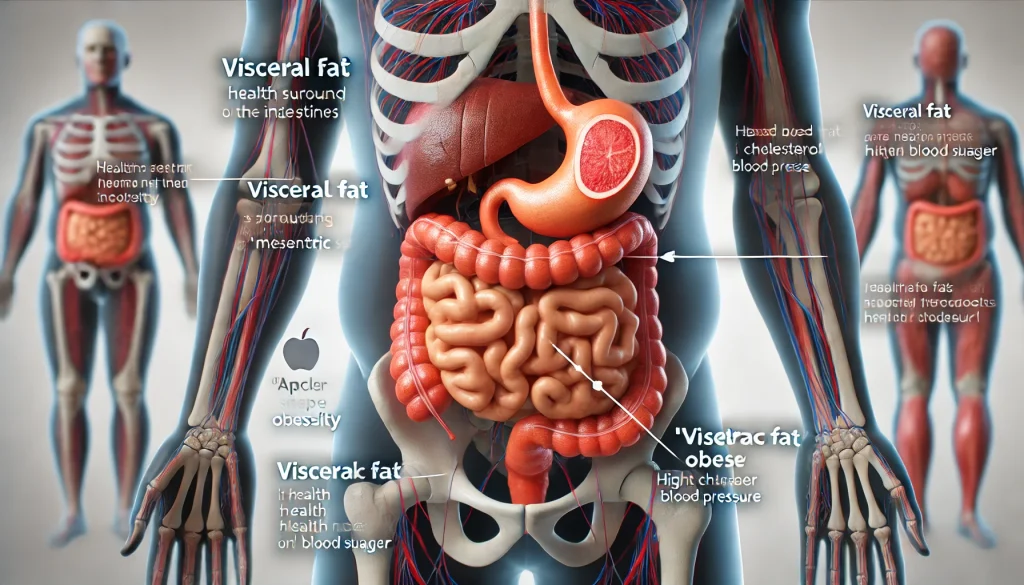

〇内臓脂肪がとくに危険

肥満は、体のどの部分に脂肪がつくかによって、内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満の二つに大別されます。健康面でのリスクが大きいのはお腹まわりに過剰な脂肪がつく内臓脂肪型肥満のほうで、早期に肥満改善に取り組むことが望まれます。

体脂肪には2タイプがある

体脂肪はつく部位によって、内臓脂肪と皮下脂肪の2タイプに分かれ、脂肪細胞の特徴も異なります。

〇内臓脂肪

お腹のまわり、とくに腸間膜(腸のまわりの腹膜の一部)の周囲につく脂肪を「内臓脂肪」といい、このタイプの肥満を「内臓脂肪型肥満」とよびます。内臓脂肪型肥満は、その体型から「りんご型肥満」ともよばれます。

- 脂肪細胞の代謝が活発で、生理活性物質の産生も活発である。

- ホルモン産生が活発なため、内臓脂肪が増えると、体内のホルモン環境が変わり、代謝障害(高血糖、高脂血症)や高血圧が起こりやすい。

- 代謝が活発なため、運動や食生活の改善によって、減らしやすい。

- 上記のように、体に悪影響を与えるので、一定以上になると、健康を守るために、内臓脂肪を減らすことが必要になる。

- 内臓脂肪型肥満と診断されるのは、腹部CT検査によって内臓脂肪面積が100㎠以上(男女とも)ある場合。内臓脂肪型肥満が疑われるのは、BMI25以上(男女とも)で、腹囲が男性で85㎝以上、女性で90㎝以上の場合。この腹囲が、メタボリック・シンドロームの診断基準のベースになる。

〇皮下脂肪

皮膚のすぐ下につく脂肪を「皮下脂肪」といい、とくにお尻、太もも、下腹など、下半身によくつきます。このタイプの肥満を「皮下脂肪型肥満」とよびます。

皮下脂肪型肥満は、その体型から「洋なし型肥満」ともよばれます。

- 脂肪細胞の代謝が低調で、生理活性物資の産生が少ない。

- 体内のホルモン環境の変化、代謝への悪影響は生じにくい。

- 代謝が低調なので、減らしにくい。

- エネルギーの貯蔵庫として、安定した状態で脂肪を蓄積できる。

- 外部からの衝撃を緩和する、暑さや寒さから臓器を守って体温を調節するなど、生体保護の機能を持つ。

- 上記の理由から減らしすぎも避けたほうがよく、皮下脂肪型肥満に特化した判定基準は設けられていない。

体脂肪(中性脂肪)について

体脂肪、中性脂肪、脂肪肝など、「脂肪」がつく言葉はたくさんありますが、そもそも脂肪とは何なのでしょうか?

脂肪は、水に溶けず、エーテルなどの有機溶媒に溶ける性質を持つのが特徴で、栄養学的には「脂質」と総称されます。脂質は、化学構造の違いから単純脂質、複合脂質、誘導脂質の三つに分類されます。

このうち、体脂肪(体につく脂肪)となるのは、単純資質に属する中性脂肪です。「中性」のよび名は、酸性とアルカリ性の中間の性質を持つことからきており、一般的に「脂肪」という場合は、この中性脂肪を指します。

中性脂肪は、食事から摂取した資質や糖質が消化吸収または合成されることによって体内に存在し、エネルギー源として脂肪細胞の中に蓄えられます。よって本来は、人間が生きるために不可欠なものですが、過剰になると肥満となり、健康に悪影響を及ぼします。

〇中性脂肪を燃やして使うと、体脂肪が減ってくる

中性脂肪は、血液中や肝臓にも存在し、血液中の中性脂肪が増えすぎると高脂血症になり、肝臓で増えすぎると脂肪肝になります。さらに脂肪の多い食事とともに多量のお酒を摂取すると、中性脂肪値が急上昇し、急性膵炎を発症することがあります。

これらのことから、肥満改善のためには、体内の中性脂肪の量をコントロールすることが必要になります。より具体的に言うと、体内の余分な中性脂肪を、どんどんエネルギーとして燃やして使うと、体脂肪が減ってきます。さらに、それにつれて、代謝が正常な状態に戻ってきます。

内臓脂肪はなぜたまる?なぜ危険?

皮下脂肪と内臓脂肪のうち、なぜ、内臓脂肪の方が、問題とされるのでしょう? 近年の研究でその理由がわっかってきました。

〇使われないで余った脂肪が内蔵の空隙に蓄積されていく

内臓脂肪がたまるおもな原因は、食べ過ぎや運動不足です。食事からの摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると、過剰エネルギーのほとんどが脂肪として体に蓄積されます。

では、なぜ内臓や皮下に脂肪がたまり、そのうちの内臓脂肪が危険なのでしょうか?

体脂肪を構成する脂肪細胞には、白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2タイプがあり、白色脂肪細胞が大部分を占めています。その分布部位は全身にわたりますが、とくに、内臓のまわり、下腹、お尻、太ももに多く、余分な脂肪は、これらの部位の白色脂肪細胞に取り込まれて貯蔵されます。

一方、褐色脂肪細胞は、首、脇の下、肩甲骨のまわりなど、限られた部位に分布しており、白色脂肪細胞ほどの貯蔵スペースを持たないため、脂肪がたまりすぎるのはまれです。くわえて、内臓のまわりに脂肪がつきやすいのは、腸の間の空隙など、空間があることが関与していると考えられています。

適度な量の脂肪が空間を埋めると、内臓はクッションのようなもので守られているような状態になり、位置も安定します。しかし、脂肪の量が過剰になると、逆に内臓が圧迫され、さらに血管も圧迫され、さまざまな障害が出てきます。

〇内臓脂肪から代謝に関わる物質=アディポサイトカインが分泌

皮下脂肪と内臓脂肪のうち、とくに内臓脂肪が危険な理由は、近年の研究で明らかにされたアディポサイトカインの存在です。

アディポサイトカインは、脂肪細胞から分泌される物質で、代謝に関わる生理活性機能を持っています。この物質は、脂肪細胞の代謝が低調な皮下脂肪ではなく、代謝が活発な内臓脂肪でおもに分泌され、血管を通して全身に運ばれ、脂質代謝や糖代謝、血圧などに影響を与え、複合的に症状を悪化させます。メタボリック・シンドロームの診断ベースが内臓脂肪なのは、このためです。

脂肪がつきずらい食材20選

脂肪がつきにくい食材を上手に取り入れることで、健康的な体を保ちながら効率的に体重を管理することが可能です。以下に、脂肪がつきにくい食材を20品ご紹介します。

1. 鶏むね肉

低脂肪・高タンパクで、代謝を促進し筋肉をサポートします。皮を取り除けばさらに低カロリーに。

2. 白身魚

カレイやタラなどの白身魚は低脂肪で高タンパク。消化も良いため、ダイエット中におすすめです。

3. 豆腐

植物性タンパク質を豊富に含み、満腹感を与えながらカロリーを抑えます。

4. 納豆

腸内環境を整える納豆菌が豊富。低カロリーで脂肪燃焼をサポートします。

5. ゆで卵

タンパク質が豊富で満足感を持続させる完全栄養食品。特に白身部分が低脂肪です。

6. ギリシャヨーグルト

通常のヨーグルトよりも高タンパクで低脂肪。間食や朝食に最適です。

7. ささみ

脂肪が少なく、タンパク質が豊富で調理のバリエーションが多い食材です。

8. アスパラガス

カリウムが豊富で、むくみの解消や体内の水分調整をサポートします。

9. ほうれん草

鉄分やビタミンが豊富で、代謝を高める働きがあります。

10. ブロッコリー

低カロリーで食物繊維が豊富。抗酸化物質も含み、健康的なダイエットに効果的です。

11. キノコ類

カロリーが低く、食物繊維が豊富で満腹感を得やすい食品。きのこご飯やスープなどで活用できます。

12. こんにゃく

ほとんどカロリーがなく、食物繊維が多いため、満腹感を得ながらカロリー摂取を抑えます。

13. わかめ

海藻類は低カロリーでミネラルが豊富。代謝を助け、脂肪の燃焼をサポートします。

14. オートミール

低GI値で、エネルギーが持続するため血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪蓄積を抑制します。

15. アボカド

健康的な脂肪である不飽和脂肪酸を含み、満足感を得やすい食品。少量で満足できます。

16. りんご

水溶性食物繊維ペクチンが豊富で、血糖値の上昇を抑え脂肪の蓄積を防ぎます。

17. ベリー類

ブルーベリーやラズベリーは低カロリーで、抗酸化作用が強く脂肪燃焼をサポートします。

18. 緑茶

カテキンが含まれ、脂肪の代謝を促進する効果が期待できます。

19. レンズ豆

植物性タンパク質が豊富で、満腹感を得やすい低脂肪食材です。

20. プロテインドリンク

食事前に摂取することで食欲を抑え、タンパク質を補う手軽な選択肢です。

これらの食材を日々の食事に取り入れることで、脂肪の蓄積を抑えつつ栄養バランスを保つことが可能です。特に、低脂肪・高タンパク質の食品や食物繊維が豊富な食品を活用すると、満腹感を得ながらダイエットを進めることができます。理想的な体型を目指し、脂肪がつきにくい食材を積極的に取り入れましょう!

まとめ

肥満者が増えるおもな原因は、運動不足、朝食抜きなどの不規則な食生活、脂肪や炭水化物のとり過ぎによる栄養バランスの乱れなどです。こういう生活の積み重ねが余分な内臓脂肪を増やし、さまざまな生活習慣病につながっていきます。

逆に言えば、よくない生活習慣をあらためることが、肥満やメタボリック・シンドロームを予防、改善し、理想の体を手に入れることができるというわけです。