体脂肪の種類について

体脂肪は人の体についている脂肪の総称ですが、内臓脂肪と皮下脂肪の二つに分けることができます。

内臓脂肪とは、その名のとおり内臓の周りに付く脂肪のことで、胃や肝臓、腸などの内臓のまわりにつく脂肪のことです。皮下脂肪は、皮膚と筋肉の間の皮下組織にたくわえられる脂肪のことです。どちらの脂肪も体温を保つ、内臓を保護するなど生命維持に大切な役割を担っています。

一般に皮下脂肪や内臓脂肪は次のような特徴があります。

皮下脂肪はなかなか付きにくいですが、いったん付いてしまうと落とすのに時間がかかる手ごわい脂肪のため「定期預金」とよばれているのに対して、内臓脂肪はカロリーオーバーなどの不注意で簡単に蓄積されますが、食事制限や有酸素運動で簡単に減らすことができるため「普通預金」とよばれています。

内臓脂肪は男性ホルモンの影響が強いので、男性の方に蓄積しやすいといわれていますが、閉経期を迎えた女性では女性ホルモンの低下により、急激に内臓脂肪が蓄積するようになるため、年齢とともに男女に関係なく内臓脂肪は蓄積しやすくなります。

体脂肪が蓄積した肥満が内臓脂肪型なのか、皮下脂肪型なのかを知ることも大切なことです。簡単な判定方法として、ウエストとヒップのサイズを計り、その比が0.9を超えたら内臓脂肪型、0.9以下ならば皮下脂肪型といわれています。

内臓脂肪が増えると…

内臓脂肪、皮下脂肪ともに増えすぎてしまうと、体に悪影響を与えます。特に内臓脂肪は、適量を過ぎて体内にたまってくると、いろいろな障害を引き起こすようになります。

〇メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)

内臓に脂肪がたまり(腹部の肥満)、高血圧や高血糖、脂質異常症(高脂血症)などの症状が一度に複数出ることをメタボリックシンドロームといいます。「メタボリック」は「代謝」の意味で、代謝異常が起きていることを示します。

厚生労働省は初の全国調査で、40~74歳の男性の2人に1人、女性の5人に1人が「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」とその予備軍だったと発表しました。

メタボリックシンドロームは心筋梗塞や脳卒中など、死に直結しやすい生活習慣病の引き金になるともいわれています。病気の症状がなく、また、病気の程度が軽い場合でも放置しておくと、頭や心臓の血管の病気を起こす確率は、メタボリック症候群でない人と比べて2~3倍高くなります。

へその周りの腹囲が、男性で85cm、女性で90cmを超えると、メタボリックシンドロームの疑いが強いと考えられており、さらに「ウエスト(cm)÷身長(cm)」が0.5以上でも内臓脂肪型肥満の危険が高いと考えられています。

〇生活習慣病

生活習慣病とは、その名のとおり、生活習慣が原因で発症する疾患のことです。偏った食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度のストレスなど、好ましくない習慣や環境が積み重なると発症のリスクが高くなります。

内臓脂肪が蓄積すると、遊離脂肪酸が過剰に分泌され、これにより悪玉コレステロールが大量に生成されるため動脈硬化を促進し、血管をつまらせてしまうために心筋梗塞や脳梗塞が多くなります。内臓脂肪が多い人は少ない人に比べて約35倍も心筋梗塞になる確率が高いといわれています。

また、内臓脂肪の蓄積は、糖尿病や、高脂血症、高血圧を招く原因ともいわれています。これらは自覚症状がほとんどなく、命に関わる恐ろしい疾患を引き起こすことがあるため生活習慣病は「サイレントキラー」ともよばれています。

内臓脂肪が増える原因

〇カロリーオーバーの食事

内臓脂肪が増える原因は、摂取エネルギーが消費エネルギーよりも過剰になるためです(要するに食べ過ぎです)。

特に、糖は体内に吸収されるとすぐにエネルギー源になります。しかし、摂取した糖が多いとエネルギーで消費される分が追いつかず、残りは脂肪として体に蓄えられてしまいます。

〇運動不足

エネルギーを消費するのは筋肉です。しかし、運動習慣がなく筋肉量が少ない人は、エネルギーを消費しにくく、内臓脂肪が蓄積しやすい体質になってしまっています。筋肉量を増やし、基礎代謝量をアップさせるためにも、運動する習慣をつけましょう。

〇睡眠不足

睡眠不足も内臓脂肪が増える原因の一つです。睡眠のリズムが崩れると体内時計が混乱し、体に脂肪を溜め込もうとするホルモン(グレリン)が分泌されてしまいます。

〇自律神経の乱れ

ストレスや不規則な生活で、自律神経が乱れると、体内の脂肪の燃焼と貯蔵をコントロールしている交感神経の働きが低下し、内臓脂肪がつきやすい体になってしまいます。

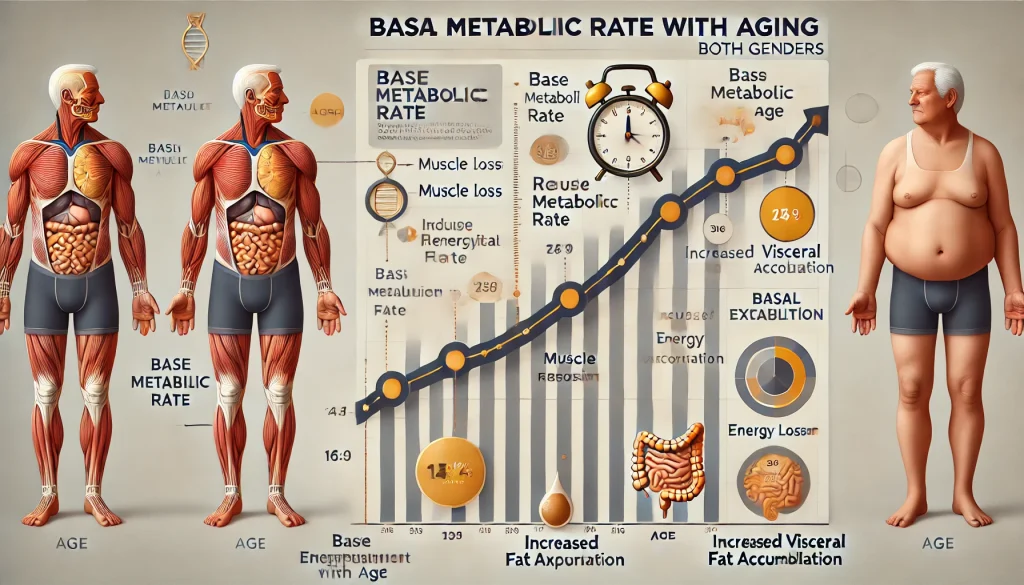

〇加齢による基礎代謝の低下

何もしないでいると、筋肉は、年齢とともに自然に衰え、同時に基礎代謝量も落ちていきます。

基礎代謝は、男女ともに10代半ば~後半にピークを迎えますが、成長のピークを過ぎると、体の維持以外のエネルギーが不要となります。そのため、次第に脂肪が燃焼されにくくなり、内臓脂肪がつきやすくなってしまいます。

内臓脂肪を減らすには

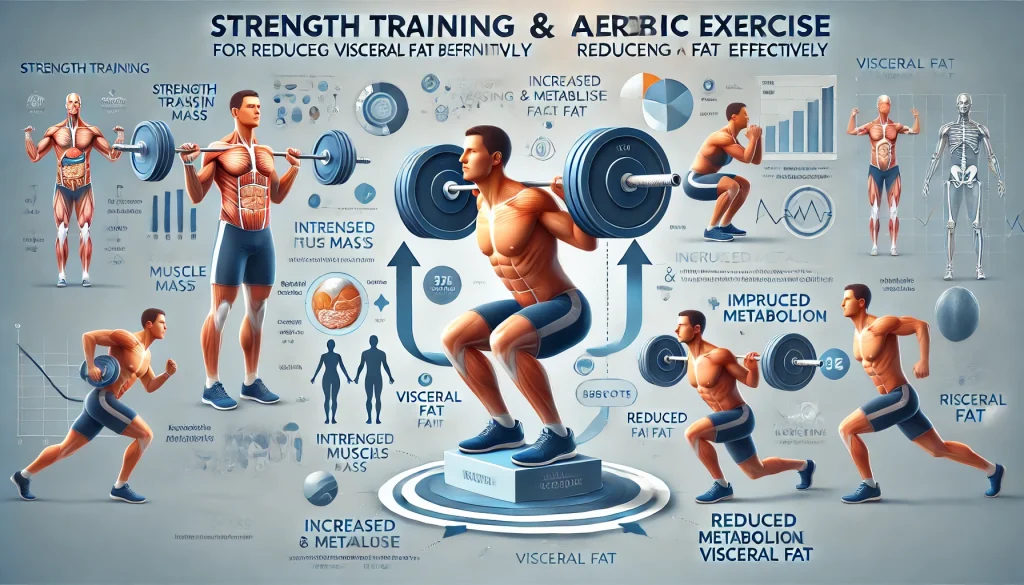

〇筋トレ+有酸素運動

内臓脂肪を落とすために、まず筋トレに取り組みましょう。筋トレを行うことで筋量が増え、基礎代謝が上がり、脂肪がつきにくくなってきます。

また、姿勢も良くなり、スタイルも良くなります。そして何よりも内臓脂肪を減らすために効果的な有酸素運動との相性も良いので、筋トレ後にウォーキングや軽いジョギング、自転車、スイミングなどに取り組むことをオススメします。

食事療法だけで肥満を解消し、内臓脂肪を減らすのも良いですが、脂肪が減るよりも先に大切な筋肉や骨が減ってしまい、腰痛や肩こり、骨粗鬆症などの病気になりやすく、むしろマイナスともいえます。

筋肉や骨を保ちながら、効率的に内臓脂肪を減らしていくためには、やはり筋トレを取り入れていくことが必要です。筋トレにより、筋肉が維持、増進されると基礎代謝が高まり、有酸素運動と合わせることで、内臓脂肪が体内で効率よく燃焼されることになります。

〇食生活の改善

食生活が、内臓脂肪に大きく関与していることは言うまでもありません。内臓脂肪を増やさないために食事を抜いたりすると、摂取カロリーが落ちるどころか、私たちの体は飢餓状態を感知し、非常時に備えて体脂肪を蓄えようとします。

また、日中は活動し、夜間は休む生体リズムになっていますので、日中食べたものはエネルギーに変換されやすいですが、夜は脂肪として蓄えられやすくなりますので、夜遅い食事や重い食事は控えた方がいいでしょう。

- 腹八分目の食事を心がける

- 間食や夜遅い食事は控える

- よく噛んでゆっくり食べる

- お酒は控えめにする

- 脂肪分を多く含む肉類や糖分は控える

- ビタミンやミネラルを多く含む野菜や海藻類を摂るように心がける

- 体内の余分な脂肪や糖分、消化されなかった老廃物を取り込んで体外に排泄してくれる食物繊維を意識して摂る

以上が、内臓脂肪を増やさない食事のコツです。

ぜひ、意識・実践していただければと思います。

内臓脂肪を減らすためのサプリメント

内臓脂肪は、健康リスクを高める要因として注目されています。動脈硬化や糖尿病、高血圧などの生活習慣病につながりやすいため、適切な対策が必要です。内臓脂肪を減らすには、バランスの良い食事や適度な運動が基本ですが、サプリメントを活用することで、より効率的に脂肪を減らすサポートが可能です。今回は、内臓脂肪減少に役立つビタミンC、B群、E、鉄、マグネシウムについて解説します。

1. ビタミンC

ビタミンCは、抗酸化作用が強く、脂肪代謝をサポートする役割を果たします。特に、内臓脂肪を減らす際に重要なホルモンである「カテコールアミン」の分泌を促し、脂肪分解を活性化します。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑える効果も期待できるため、ストレスが原因で内臓脂肪が増えるのを防ぎます。

ビタミンCは、柑橘類や緑黄色野菜に多く含まれますが、運動やストレスで消耗されやすいため、サプリメントでの補給がおすすめです。

2. ビタミンB群

ビタミンB群は、エネルギー代謝を活性化する働きがあります。特に脂肪や糖質をエネルギーに変換する役割を担うため、内臓脂肪の蓄積を防ぎます。以下のビタミンB群が特に内臓脂肪減少に有効です:

- ビタミンB1: 糖質をエネルギーに変える。

- ビタミンB6: タンパク質代謝を促進し、筋肉の維持をサポート。

- ビタミンB12: 血液循環を改善し、脂肪燃焼効率を高める。

これらをサプリメントで摂取することで、代謝を効率化し、内臓脂肪を燃やしやすい体質を作ることができます。

3. ビタミンE

ビタミンEは、強力な抗酸化作用を持ち、内臓脂肪による炎症を抑える働きがあります。内臓脂肪は単に蓄積するだけでなく、炎症を引き起こし、生活習慣病のリスクを高めます。ビタミンEはこれを防ぎ、脂肪細胞の健康を保つことで、脂肪代謝をスムーズに進めます。

さらに、血液循環を改善し、脂肪燃焼を効率化するため、内臓脂肪の減少に役立ちます。ビタミンEは脂溶性ビタミンであるため、脂質と一緒に摂取すると吸収率が高まります。

4. 鉄

鉄は、酸素を全身に運ぶ役割を持つヘモグロビンの構成要素です。内臓脂肪を燃焼させるためには、酸素が必要不可欠です。鉄が不足すると、脂肪の燃焼効率が低下し、内臓脂肪が蓄積しやすくなります。

特に女性は鉄不足に陥りやすいため、サプリメントで補うことが推奨されます。鉄を摂取する際は、ビタミンCと一緒に摂ることで吸収率が高まります。内臓脂肪を減らしながら健康を維持するために、鉄分の補給を意識しましょう。

5. マグネシウム

マグネシウムは、エネルギー代謝や筋肉の収縮、弛緩をサポートする重要なミネラルです。特に、糖質や脂肪の代謝を促進し、内臓脂肪をエネルギーとして効率よく燃焼させる助けとなります。

また、マグネシウムはストレスを緩和し、ホルモンバランスを整える働きもあります。ストレスが原因で内臓脂肪が増えるリスクを抑えるために、日常的なマグネシウム摂取が効果的です。サプリメントのほか、ナッツ類や葉物野菜にも豊富に含まれています。

内臓脂肪を減らすためには、栄養バランスの取れた食事と適度な運動が基本ですが、ビタミンC、B群、E、鉄、マグネシウムといったサプリメントを活用することで、脂肪燃焼や代謝の効率をさらに高めることが可能です。これらの栄養素は単独でも効果がありますが、相互に作用して体の機能をサポートするため、バランスよく摂取することが大切です。健康的に内臓脂肪を減らし、より快適な生活を目指しましょう。

まとめ

内臓脂肪には体につきやすいというデメリットがありますが、一方で落としやすいというメリットもあります。この特性を理解して対策を講じることで、健康的な体を目指すことが可能です。

内臓脂肪を効果的に減らすためには、まず食事改善を意識することが重要です。腹八分目を心がけ、脂肪分や糖分を控え、ビタミンやミネラル、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取しましょう。これにより、体内の余分な脂肪や老廃物を効率よく排出する手助けになります。

さらに、筋トレと有酸素運動を組み合わせた運動習慣を取り入れることで、内臓脂肪をより効率的に燃焼させることができます。筋トレによって筋肉量を増やし基礎代謝を向上させる一方で、有酸素運動により脂肪の燃焼を促進します。この両輪のアプローチが、健康的で持続可能な体づくりに大きく役立つのです。以下に、おすすめの動画を紹介しますので参考にしてください。