ダイエットや健康維持など、筋トレには多くのメリットがあります。正しいトレーニングを重ねることで、筋肉を成長させることが可能です。

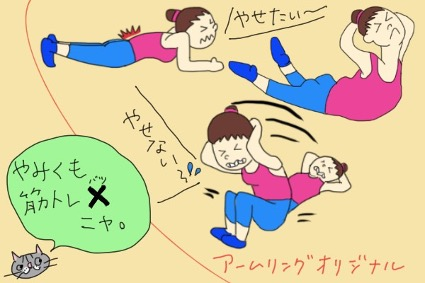

筋トレ初心者の方には、どう取り組めば良いかわからないことも多く、十分な知識がないままやみくもに筋トレを行い、けがや痛みが起きてしまうケースもよくあります。

今回は効果的に筋トレを行うためのポイントを、解説していきます。

筋トレのメリット

基礎代謝量が高まりダイエット効果が得られる

基礎代謝量とは運動しなくても、人間が生きていく上で消費されるエネルギー量のことをいいます。そしてこの基礎代謝量は、筋肉量が増えることで高まります。つまり筋肉をつければ、自然と日常の中で消費されるエネルギー量が増えるので太りにくい体になっていきます。特にダイエットでリバウンドを避けたいという方は、筋力アップがおすすめです。

体の不調の改善につながる

冷えやこり、むくみなどの体の不調は、血行不良も原因の一つといわれています。

トレーニングによって筋肉を動かすことで、筋肉の収縮によるポンプ作用の効果が高まり、体の末端まで血液が流れやすくなり、血行が良くなります。

また、腰痛や肩こりなど、姿勢の悪さが原因で痛みを引き起こしている場合も、体を支えるための筋肉を鍛えることで、姿勢の改善・維持ができるようになります。

ストレス発散

筋トレを行うことで分泌される「セロトニン」には、リフレッシュ効果があるといわれています。つまり、筋トレにはストレスを発散させる効果があります。また、気分を安定させ、集中力を高める効果も期待できます。筋トレは、体だけでなく精神面にも多くのメリットをもたらしてくれるのです。

成功ホルモンの分泌が促進される

筋トレは成長ホルモンの分泌を促進し、体にさまざまな利点をもたらします。成長ホルモンは、筋肉の修復と成長をサポートし、筋肥大や基礎代謝の向上に寄与します。これにより、効率的に脂肪を燃焼させ、太りにくい体を作ることができます。また、骨密度を高める効果もあり、骨折や骨粗しょう症のリスクを軽減します。

さらに、成長ホルモンはコラーゲンの生成を助けるため、肌の弾力を保ち、老化を防ぐ働きも期待できます。特に高強度の筋トレを行うことで分泌が活発になり、体の修復や若々しさの維持に貢献します。筋トレを継続することで、健康的で強く美しい体を作り上げるサポートをしてくれるのが、成長ホルモンの分泌による大きな利点です。

筋肉が成長する仕組み

筋肉は「運動」「栄養」「休養」という3要素が組み合わさることで成長します。

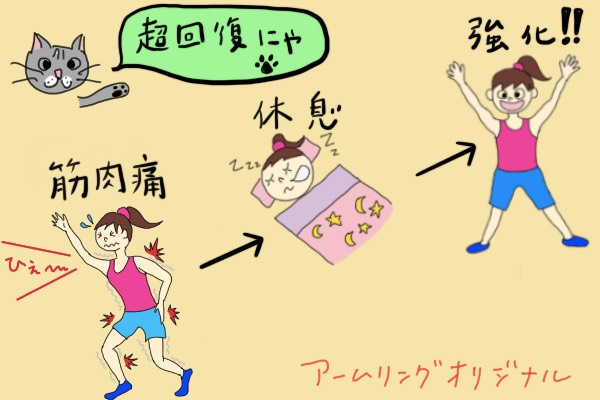

トレーニングを行うことで、筋肉の筋繊維の損傷や疲労で体にストレスがかかり一時的に筋力・体力が低下します。しかし適切な栄養と休息を取ることで筋肉の回復が促されます。

ただし、筋肉の回復には時間がかかります。具体的な時間は筋繊維の損傷の程度や部位などによって異なりますが、おおむね2~3日程度かかると言われます。睡眠時間と栄養の摂取も筋肉の回復に関わりますので、十分に確保するよう心がけましょう。

この回復で、筋肉はより強く成長し、筋力の向上や筋肥大などの成果につながります。これを「超回復」と言います。トレーニングに適切な栄養と休息を組み合わせることで、筋肉が効率よく成長していくのです。

効果的に行うために注意すること

過度なトレーニング

筋肉の成長には、トレーニングの継続が欠かせません。しかし、痛みや疲労感がある状態で過度なトレーニングを行ってしまうと、トレーニング効果が低下するだけでなく、けがなどを引き起こす原因となります。トレーニングを継続するためにも休息を十分に取りながら無理のない頻度で行いましょう。

負荷やキツさばかりに重視してしまう

筋トレを行う際に、とにかく高い負荷をかけることを重視してしまう方は少なくありません。しかし、筋トレには各自の筋力や目的に応じて適切な負荷があります。フォームが崩れてしまうほどの無理な負荷をかけてしまうと、ケガにつながってしまいます。

同じ部位や同じトレーニングばかり繰り返してしまう

特定の部位だけ強化したい場合を除き、同じ部位ばかりトレーニングするのはおすすめしません。健康な体づくりやダイエットなどを目的とするなら、全身をバランスよく鍛えるようにしましょう。

トレーニング後には回復のため休息が必要です。日によって鍛える部位を変えれば、筋肉を回復させながら効率よくトレーニングできます。

効果的な筋トレの取り組み方

目標を決める

筋トレを続けるためにははっきりとした目標が不可欠です。

目標によってアプローチの仕方も変わります。また、筋トレを継続するためにはモチベーションも必要です。しかし、目標がない状態ではどうしてもモチベーションが保てないので、ゴールまであとどれぐらいの時間と努力なのかを明確にすれば、苦しいときでも頑張れる力を手に入れることができます。

ゴールを決め、それに向けて毎日少しずつメニューをこなしていくということは、小さな目標をクリアしていくことと同じです。毎回、ちょっとした達成感を積み重ねていく成功体験は、長期間の筋トレには必要不可欠です。

ストレッチを組み合わせる

筋トレ前には、軽くで良いのでストレッチを行いましょう。

じっくり伸ばして行う静的ストレッチより動きの中で伸ばしていく動的ストレッチがオススメです。筋肉を少しずつ温めて柔軟性を高めることで、ケガの予防にもつながります。また、体の可動域が広がることで、パフォーマンスアップも期待できます。

さらに筋トレの後にもストレッチを行えば、筋肉の張りをほぐし、疲労回復が促進できます。トレーニング後は疲労物質が多い状態です。血液の循環が悪い状態だと疲労物質がとどまりやすくなるため、疲労回復が遅くなります。

トレーニング後は静的ストレッチでじっくり伸ばし回復を促しましょう。

食事や栄養面を見直す

筋肉の修復段階において適切に栄養が供給されないと、筋肉は思ったように成長しません。

その点で言えば、食事も立派なトレーニングの一環です。必要な栄養素を満たしているかどうか、食事面を見直しましょう。筋トレをしている場合に一番大事なのは筋肉の材料となるタンパク質です。

また、筋肉合成にはビタミンCやビタミンB群、亜鉛なども必要となるため、高タンパクな食材を意識するとともに、ビタミンやミネラルなどの栄養バランスにも注意が必要です。筋肉を大きくするゴールデンタイムであるトレーニング直後には、素早く筋肉まで原料を届けられる吸収の良いプロテインがオススメです。

自宅で筋トレを効果的に行うための優れものグッズ10選

筋トレは基礎代謝を高め、健康的な体をつくるために欠かせない取り組みですが、ジムに通う時間が取れない方にとっては、自宅で効率的に行える環境を整えることが重要です。ここでは、自宅で簡単に取り入れられる筋トレグッズを10選ご紹介します。

1. ダンベル

自宅筋トレの定番アイテムで、腕や胸、背中など上半身全体を鍛えるのに役立ちます。重さが調整できるタイプを選べば、初心者から上級者まで幅広く活用可能です。

2. チューブバンド(レジスタンスバンド)

軽量で場所を取らず、腕や足の筋トレに効果的なグッズです。負荷を細かく調整できるため、自分のレベルに合わせて使えるのも魅力。

3. 腹筋ローラー

コンパクトながら腹筋を効率よく鍛えられる優れものです。腹筋だけでなく、腕や背中の筋肉にも刺激を与えることができ、コア全体の強化に役立ちます。

4. プッシュアップバー

腕立て伏せをより効果的に行えるグッズで、肩や胸の筋肉に深く働きかけます。手首への負担を軽減し、正しいフォームを保つことができます。

5. バランスボール

体幹を鍛えるのに最適で、バランスを取る動作を通じて腹筋や背筋の強化を促します。リハビリやストレッチ用途としても活用可能です。

6. ヨガマット

筋トレ中の体への負担を軽減するための必須アイテムです。床に敷いて腹筋やストレッチを快適に行えるだけでなく、膝や腰の保護にも役立ちます。

7. ケトルベル

ケトルベルは通常のダンベルとは異なり、スイング動作を取り入れることで全身を鍛えられる優れたアイテムです。脂肪燃焼効果も期待できます。

8. フォームローラー

筋肉のリカバリーや柔軟性を高めるために役立つアイテムです。筋トレ後のクールダウンや疲労回復に使用することで、トレーニング効率を向上させます。

9. 懸垂バー(プルアップバー)

ドア枠などに取り付けて懸垂を行えるバーで、背中や腕の筋肉を鍛えるのに効果的です。設置が簡単で、使わないときは取り外せるタイプがおすすめ。

10. スライドディスク

スムーズな動きで腹筋や脚の筋トレを行える便利なアイテムです。カーペットやフローリングの上で使用でき、自重を利用して効果的に鍛えられます。

これらの筋トレグッズは、自宅で本格的なトレーニングを行いたい方にとって強力な味方です。それぞれのグッズを活用することで、全身の筋肉をバランスよく鍛えることができます。自宅という快適な環境で継続的にトレーニングを行い、理想の体型を目指しましょう。

まとめ

筋トレは基礎代謝を高めて太りにくい体を作り、ダイエット効果や健康維持、ストレス解消など多くのメリットがあります。筋肉は「運動」「栄養」「休養」のバランスが重要で、適切なトレーニングに加え、十分な休息と栄養補給が不可欠です。

過度な負荷や無理なトレーニングはケガの原因になるため、計画的に行いましょう。目標を明確にし、ストレッチを取り入れることでトレーニング効果を高め、食事ではタンパク質やビタミン、ミネラルを意識的に摂取すると効果的です。

特にトレーニング後にはプロテインを活用することで、筋肉の回復と成長を促進できます。筋トレを正しく行うことで、理想的な体づくりと健康的な生活を実現しましょう。