理想の身体を目指して、日々トレーニングを頑張っていても、なかなか思いどおりに筋肉が成長しないと感じている方も多いと思います。

今回は、ただ闇雲に重いものを持ち上げたり、筋肉を追い込んでみたりと、筋肉に刺激は入っているけど、「大きくならない」「パワーが出ない」という悩みを解消するために、筋肉の特性、構造、成長させるために必要なことを解説していきます。

目次

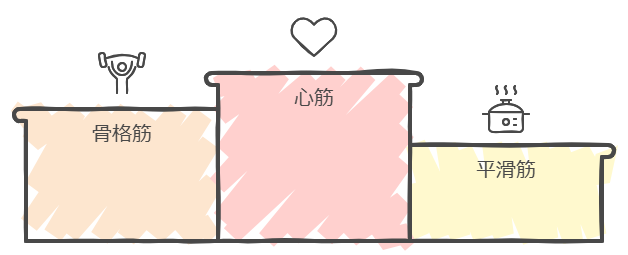

筋肉の種類

筋肉には、大きく分けると「内臓筋」「骨格筋」「心筋」の3種類があります。

内臓筋

内臓筋とは、食道、胃、腸、血管、膀胱、子宮などの内臓を構成する筋肉の総称で、組織学的には「平滑筋」に分類されます。この筋肉は収縮によって内臓の運動や体液の循環、消化機能を支えています。

例えば、腸管の蠕動運動や血管の収縮・拡張はすべて内臓筋の働きによるものです。平滑筋の特性として、持続的かつ自動的に動き続ける能力が挙げられます。

内臓筋は自律神経によって制御されているため、自分の意思で動かすことはできません。このような筋肉は「不随意筋」とも呼ばれます。

また、内臓筋の動きはホルモンや生体内の化学物質、神経伝達物質の影響を受けやすいのも特徴です。たとえば、ストレスやホルモンの変化が消化器官の動きに影響を及ぼすことがあります。

骨格筋

骨格筋は、体の骨格に沿って付着し、骨と骨を繋ぐ筋肉です。組織学的には「横紋筋」に分類され、その名前の通り、顕微鏡で見ると規則正しい横紋が確認できます。骨格筋は自分の意思で動かすことができるため、「随意筋」とも呼ばれます。筋トレやスポーツで鍛えられる筋肉のほとんどはこの骨格筋に該当します。

骨格筋は体の運動を司るだけでなく、姿勢を維持し、関節を安定させ、体温を調節するなど多岐にわたる役割を持っています。運動時には主動筋として体を動かす力を生み出す筋肉と、それに対抗して動きを制御する拮抗筋が協調して働きます。このバランスが取れていないと効率的な動作ができず、ケガの原因になることもあります。

骨格筋は筋繊維の収縮を引き起こすアクチンやミオシンというタンパク質から構成され、筋トレや適切な栄養摂取によって筋肉量を増やすことが可能です。しかし、運動不足や加齢によって筋肉量が減少すると、基礎代謝が低下し、体力が衰える原因になります。

心筋

心筋は、心臓壁を構成する筋肉で、心臓のポンプ機能を支える重要な役割を果たします。組織学的には骨格筋と同様に「横紋筋」に分類されますが、自律神経の支配を受けるため、自分の意思では動かせません。そのため、「不随意筋」に分類されます。心筋は、内臓筋と骨格筋の両方の特性を併せ持つため、「ハイブリッド筋」とも言われています。

心筋の特徴は、強い収縮力と高い持久力を持つことです。休むことなく収縮と弛緩を繰り返す心筋の働きにより、血液は全身に送り出されます。運動をすると心拍数が上がる一方で、休息時には心拍数が低下するように、心筋は自律神経やホルモンの影響を受けて調節されています。

しかし、心筋細胞には分裂する能力がないため、心筋梗塞などで損傷や壊死が起こると自然に再生することはできません。このため、心筋の健康を維持することは非常に重要です。日常的な有酸素運動は、心筋の強化に効果的であり、心臓病のリスクを低下させる助けとなります。

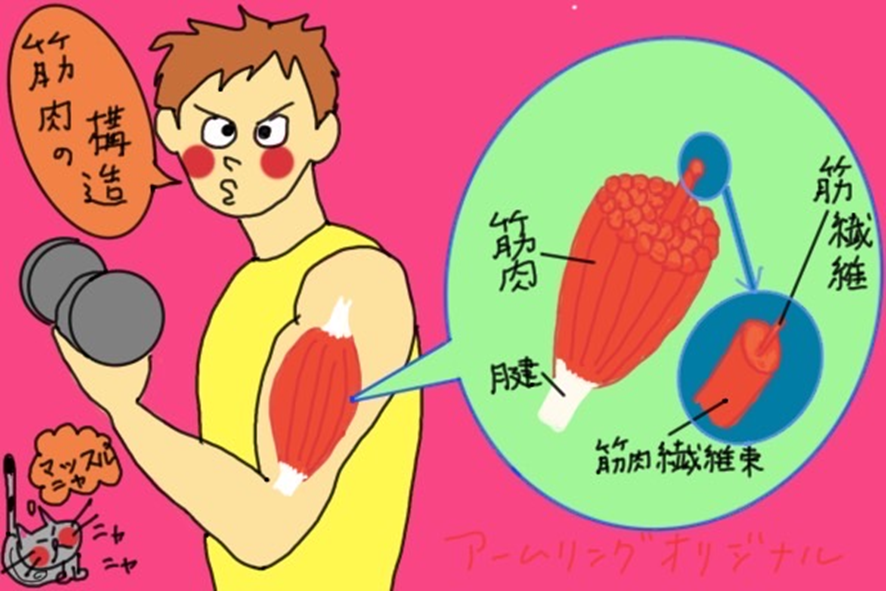

筋肉の構造

筋肉は、「筋束」とよばれる束で構成されています。さらに筋束は、「筋線維」とよばれる長い線維が束になり構成されています。この筋線維の1本1本が、骨格筋の細胞に該当します。

また、骨格筋においてはほかの細胞と比べて長く、全長50cmに達するものもあります。そして、筋線維の細胞質には、「筋原線維」とよばれるタンパク質の束が詰まっています。

筋線維は性質により、「速筋線維」「遅筋線維」「中間筋線維」の3タイプに分かれます。

速筋線維は白筋とも言われ、短距離選手のように瞬間的に大きな力を必要とする運動に適しており、遅筋線維は赤筋とも言われ、マラソンなど持久力を必要とする運動に適しています。

中間筋線維は速筋と遅筋の中間的な性質をもっている筋線維です。筋肉の質は、個人差があり、生まれながらにして速筋線維と遅筋線維の割合が決まっています。もちろん、環境により左右もされます。

人間は、速筋や遅筋のどちらか一つの筋線維のみということはなく、速筋も遅筋も両方持ち合わせています。どちらかが優位ということは生まれつきの要素が大きいですが、環境によって割合は変化していきます。

筋肉を成長させるためには?

筋力トレーニング

まず、筋肉を成長させるためには、筋繊維に強い刺激を与える必要があります。

強い刺激を受けた筋繊維は、次に同じ刺激を受けても大丈夫なように太く強くなります。それを繰り返すことで、筋肉が少しずつ成長していきます。

では、どれくらい強い刺激を筋繊維に与えれば良いのでしょうか?

一般的には、80%以上の筋力を使う刺激を、繰り返し与える必要があります。

普段の生活だけでは、わずか20%〜30%程度の筋力しか使っていないと言われており、筋肉を成長させることはできません。

ただし、弱くても筋繊維に刺激を与えることは、筋肉量の維持にはとても有効です。

栄養補給

筋肉の成長には、栄養補給が必須です。特にタンパク質の適切な摂取が欠かせません。タンパク質は、筋肉を構成する主成分であり、筋トレや運動で損傷した筋線維を修復し、より強く成長させるための材料として機能します。

筋トレ後の筋肉は、分解と合成が活発に行われる状態にあるため、このタイミングで十分なタンパク質を摂取することが、筋肉の成長を促進するカギとなります。

タンパク質は消化・吸収されてアミノ酸に分解され、体内で再合成されます。特に必須アミノ酸をバランスよく含むタンパク質食品(肉、魚、卵、乳製品、大豆製品など)やプロテインサプリメントを取り入れることが重要です。一般的には、体重1kgあたり1.2~2.0gのタンパク質を一日に摂取するのが推奨されており、筋トレを行う場合はその上限に近い摂取が効果的です。

また、一度に多量を摂るのではなく、1回あたり20~30gを目安に、1日数回に分けて摂取するのが効率的です。適切なタンパク質摂取は、筋肉の成長だけでなく、回復力や全身の健康維持にも寄与します。

食事だけでは不十分な場合が多いので、プロテインを摂取するのも効率的です。プロテインの種類で迷われている方は、吸収率に優れているホエイプロテインをお勧めいたします。

《関連情報》これを見ればタンパク質の摂り方がすべてわかる!摂取量やタイミングなどを解説

《関連情報》筋トレを効率的に行うために必要な栄養素とは?トレーニング効果を向上させるサプリメントのご紹介

休養

筋肉を効率よく成長させるためには、休養も必要です。

休養に関する重要な理論の一つが「超回復理論」です。

筋肉はトレーニングで受けたダメージによって損傷します。損傷といっても目に見えないくらい細かい傷がつく程度です。筋トレ後、適切な休養と栄養補給を行うと、トレーニングをする前よりも強い筋肉が作られます。これを超回復といいます。

超回復は時間と密接な関係があり、筋肉がダメージを受けてから、より強い筋肉をつくるまで48~72時間程度(二日から三日程度)の休養が必要だと言われています。

《関連情報》健康と睡眠の関係について

《関連情報》睡眠の質を上げるには?

関連動画

まとめ

筋肉を効率的に成長させるには、筋肉の特性や機能を正しく理解し、それに基づいたトレーニングを行うことが重要です。

筋肉には「内臓筋」「骨格筋」「心筋」の3種類があり、筋トレで鍛えられるのは自分の意思で動かすことができる「骨格筋」です。骨格筋は体を動かすだけでなく、姿勢の維持や体温調節にも関わるため、全身の健康においても欠かせない存在です。

筋肉を成長させるためには、まず筋繊維に強い刺激を与えることが必要です。一般的には最大筋力の80%以上の負荷をかけることで、筋肉が適応し成長していきます。

また、筋トレ後には「超回復」と呼ばれる、筋肉がより強くなる回復期間を取ることが大切です。適切な休養を取らなければ、筋肉の成長は阻害されるばかりか、オーバートレーニングによるケガや疲労のリスクも高まります。

さらに、トレーニングの効果を最大化するには、栄養補給も欠かせません。筋肉の材料となるタンパク質をはじめ、筋合成をサポートするビタミンやミネラルをバランスよく摂取することが重要です。

食事からの摂取が難しい場合は、プロテインやサプリメントを活用するのも効果的です。特に、ビタミンDやビタミンB群(B1, B2, B6)は、筋肉の成長と維持に不可欠な栄養素です。

筋肉の種類や構造を理解することは、ただ筋トレをこなすだけではなく、より効率的に筋肉を成長させるための第一歩です。速筋や遅筋といった筋線維の特性を意識することで、自分の目指す目標に応じたトレーニング計画を立てることができます。

短距離走のような瞬発力を鍛えたい場合は速筋を、長距離走のような持久力を高めたい場合は遅筋を意識したトレーニングが効果的です。

最終的に、筋肉を成長させるためには「筋力トレーニング」「適切な栄養補給」「十分な休養」の3つをバランスよく取り入れることが鍵となります。闇雲に筋トレを行うだけでは、期待する成果を得られないばかりか、ケガや過労のリスクを高めてしまいます。

正しい知識を持って計画的に取り組むことで、効率よく理想の体を手に入れることができるでしょう。